Pietro Mercogliano

Le pietre presentano infatti qualcosa di evidentemente compiuto, tuttavia senza l’intervento di invenzione, talento, mestiere, nulla di quanto le renderebbe un’opera nel senso umano del termine, e ancor meno un’opera d’arte. L’opera viene dopo, e così l’arte, in virtù di suggestioni oscure ma irresistibili, quasi radici lontane, modelli latenti.

Sono segnali discreti, ambigui, che attraverso filtri e ostacoli di ogni sorta ricordano che deve pur esistere una bellezza generale, primigenia, più vasta di quella intuibile dall’uomo, che gioisce di essa ed è orgoglioso di produrla. Le pietre – non solo loro, ma anche radici, conchiglie, ali, ogni cifra, ogni edificio della natura – contribuiscono a dar l’idea delle proporzioni e delle leggi di questa bellezza generale, unicamente congetturabile. Rispetto a essa la bellezza umana non rappresenta che una formula tra altre. Nello stesso modo in cui i postulati di Euclide, tra gli innumerevoli possibili, non corrispondono che a un caso particolare di una geometria totale.

La bellezza comune ai diversi regni appare nelle pietre incerta, se non confusa, a un essere disperso, l’ultimo venuto sul pianeta, intelligente, attivo, ambizioso, dominato da una presunzione immensa. Egli non sospetta affatto che le sue più sottili ricerche costituiscano il prolungamento, in un dato ambito, di norme ineluttabili, sebbene suscettibili di infinite variazioni. Tuttavia, persino se trascura o disdegna, persino se ignora la bellezza generale o profonda che sin dall’origine emana dall’architettura dell’universo e da cui tutte le altre sono generate, non può impedire che s’imponga a lui mediante qualcosa di fondamentale e di indistruttibile che lo sgomenta, che suscita la sua invidia e che è ben riassunto, nella sua brutalità, dal termine minerale.

Una tale perfezione quasi minacciosa, giacché si basa sull’assenza di vita, sull’immobilità visibile della morte, traspare nelle pietre in infiniti modi diversi, per cui sarebbe possibile enumerare i tentativi e gli stili dell’arte umana senza forse scoprirne solo uno che già non avesse in loro un equivalente. Non è il caso di stupirsi: le pratiche più tortuose di questo animale fuorviato non potrebbero coprire che un infimo settore dell’estetica universale. Qualsiasi immagine l’artista concepisca, per quanto deformata, ridondante, tormentata l’abbia voluta, per quanto lontana da qualsiasi apparenza conosciuta o solo probabile gli sia riuscito condurla, chi può esser certo che nelle vaste riserve del mondo non si ritroverà una effigie che le somigli e che in qualche misura la ripeta? Simili riscontri non sono d’altronde affatto indispensabili dato che innumerevoli minerali comunemente suscitano l’ammirazione umana: cespugli aghiformi di quarzo, oscure caverne di geodi d’ametista, lastre d’agata di rodocrosite o di variscite sezionate e levigate, cristalli di fluorite, masse dorate e poligonali di piriti, semplici curve, non lavorate, appena scavate o incise, di diaspro, di malachite, di lapislazzuli, oppure una qualsiasi pietra dura dai colori vivi, dalle venature armoniose.

Gli amatori apprezzano allora le qualità di una materia omogenea: la purezza, lo splendore, il colore, il rigore della struttura: tutte proprietà inerenti alla specie e presenti in ciascuno dei suoi esemplari. Le pietre hanno valore in sé e non rimandano a nulla che sia a esse esterno. L’acquirente le paga secondo il loro peso, la loro rarità, la lavorazione utilizzata, come farebbe con un taglio di raso o di broccato, con un lingotto di metallo prezioso o con una gemma pura, e dunque intercambiabile, poiché nulla la distingue da un’altra della stessa specie, della stessa misura, della stessa limpidezza.

Tutto cambia quando entra in gioco un criterio opposto, che privilegia la singolarità della pietra agognata. Le qualità intime, la geometria specifica del minerale non sono in tal caso i centri di interesse. La loro perfetta integrità non è più l’unico e neppure il principale fattore di eccellenza. La nuova bellezza dipende assai più dalle strane alterazioni della natura del corpo per l’influsso di depositi metallici o d’altro, oppure dalla forma assunta per effetto dell’erosione o di una felice rottura. Un disegno, o un profilo insolito appare. Il sognatore si compiace di riconoscere in esso il calco imprevedibile, e dunque stupefacente, quasi scandaloso, di una realtà estranea.

Una particolare specie offre una città incendiata di cui crollano le torri, i campanili, i bastioni. Sull’agata di Pirro gli antichi riconobbero Apollo munito di lira e il corteggio delle Muse, ognuna con i propri specifici attributi. Gaffarel, bibliotecario di Richelieu ed elemosiniere del re, nel XVII secolo consacra un ponderoso volume ai gamahés, pietre immaginose, talismani contrassegnati da geroglifici naturali con le orbite degli astri, e in grado di guarir le malattie.

Nella stessa epoca principi e banchieri collezionano gli esemplari prodigiosi che acquistano per loro a prezzi elevatissimi i numerosi agenti dei commercianti specializzati. I dotti, tra cui Aldrovandi e Kircher, suddividono queste meraviglie in generi e in specie secondo le immagini che riescono a leggervi: mori, vescovi, gamberi oppure corsi d’acqua, volti, piante, cani o pesci, testuggini, draghi, teste da morto o crocifissi, tutto quello che un’immaginazione avida d’identificazione si è compiaciuta di riconoscere in esse. Non esiste essere, né oggetto, né mostro, né monumento, né evento, né spettacolo della natura, della storia, della favola o del sogno, la cui immagine uno sguardo sedotto non possa intuire nelle macchie, nei disegni, nei profili delle pietre. Quanto più l’immagine è insolita, precisa, incontestabile, tanto più la pietra viene apprezzata. Quelle che offrono simulacri rari e stupefacenti sono meraviglie, pressoché miracoli. Non dovrebbero esistere, eppure esistono: al tempo stesso impossibili ed evidenti. Sono autentici tesori. Originate da infinite combinazioni artificiose, sembrano il numero vincente di un’infinita lotteria. Non sono debitrici in nulla alla pazienza, all’industria, al merito. Non hanno corso legale, né prezzo. Il loro valore, che non è commerciale, non è stimabile in alcuna moneta. La pietra non si cura del valore in oro o del potere d’acquisto. Non la si può convertire in lavoro o in merce. Dipende unicamente dalla brama, dall’orgoglio, dallo spirito di rilancio che il desiderio o il piacere di possederla suscita. Ciascuna pietra, unica, irripetibile come l’opera creata dal genio, costituisce una ricchezza al tempo stesso vana e iperbolica, non soggetta in nulla alle leggi dell’economia.

Per questo sono sovente considerate amuleti e talismani. Colui che possiede una simile meraviglia, prodotta, estratta e giunta nelle sue mani per un inconcepibile insieme di casi, ama immaginare che non sarebbe potuta giungere a lui senza lo specifico intervento del destino. Si lega a essa in modo appassionato. La considera un pegno di salute e di successo. Ma poco importano le virtù magiche che la superstizione attribuisce alle pietre d’immagini. E poco importa l’ambigua esultanza che ne ricavano i loro proprietari.

In alcune tradizioni orientali può scaturire un’illuminazione dalla meraviglia procurata dalla forma o dal disegno di una radice contorta, di una roccia, di una pietra perforata o venata. Somigliano a un monte, a un abisso, a una caverna. Compendiano lo spazio, condensano la durata. Sono fonti di interminabili fantasticherie, di meditazioni, di ipnosi. Supporto all'estasi, mezzo di comunicazione con il Vero Mondo.

Il confronto rischia d'esser rivelatore. Se non altro evidenzia incroci strani. Ai nostri giorni la pittura ha in un primo tempo smesso di ricercare l'esattezza nella rappresentazione dei modelli, poi ha negato ogni modello e si è ritenuta legittimata a non rappresentar nulla. Per questo i disegni delle pietre attirano oggi l'attenzione, soprattutto quelli che non raffigurano nulla. Somigliano infatti ai dipinti della nuova maniera. E tuttavia anche i più rari, quelli che sembrano rappresentar qualcosa, registrano una nuova fortuna. L'intelletto giustamente prova meraviglia nel constatare come la natura, che non può disegnare né dipingere la somiglianza, offra talvolta l'illusione di esservi riuscita, mentre l'arte, che vi si è sempre cimentata con successo, rinuncia a questa vocazione tradizionale e come inevitabile, come naturale, a vantaggio della creazione di forme mute, spontanee e prive di modello, come quelle di cui la natura è infinitamente ricca.

Un tale rovesciamento sembra dissimulare e nel contempo rivelare un problema. Al fine di chiarirne i termini - non dico di scoprirne la soluzione -, vorrei tentare di definire le vie attraverso cui la natura riesce talvolta a far credere alla sua capacità rappresentativa. Desidererei parimenti spiegare su cosa si fondi la straordinaria seduzione di simulacri notoriamente fallaci.

La visione registrata dallo sguardo è sempre povera, incerta. L’immaginazione l’arricchisce e la completa con i tesori del ricordo, del sapere, con tutto quel che l’esperienza, la cultura e la storia lasciano alla sua discrezione, senza considerare quel che autonomamente, se necessario, essa inventa o sogna. In tal modo è sempre in grado di render ricca e dispotica persino una semiassenza.

L’immagine risultante dalla connivenza di un simile riverbero e di un’ambizione patetica entro una sostanza che non la tollera, che ben presto la riassorbe, provoca la stessa sorpresa, quasi lo stesso ammonimento di un profilo di limulo, di nepa, di formichiere o di qualsiasi animale lasciato incompiuto al crocevia della evoluzione.

Un certo giorno, l’imprudente creatore inventa (o si trova inventata in lui) una forma indubbiamente utile in quell’ora, ma ben presto, scartata, sostituita da una soluzione più semplice, più elegante. La temeraria scoperta sopravvisse a causa di un’inesplicabile negligenza delle severe potenze che solitamente eliminano le fantasie effimere, anche se durano millenni. Simili forme sopravvivono unicamente per testimoniare un errore della vita, per ricordare che la natura ha i suoi mostri, le sue deviazioni, i suoi vicoli ciechi.

Il disegno singolare di una pietra m’induce subito a divagare follemente, a inseguire, fin dentro il travaglio oscuro della pietra all’aurora del tempo, le tracce di simili aborti. I fallimenti che perpetuano divengono per me, in virtù della loro stessa bizzarria, eloquenti presagi. E se non presagi, almeno emblemi. Annunciano in un certo senso la venuta della specie corrotta presso cui, in un remoto futuro, la libertà e l’inventiva, con le disillusioni necessariamente conseguenti, prenderanno il sopravvento sui meccanismi infallibili, inevitabili, compiuti sin dall’inizio. Potenze nuove: imperfette, ma feconde.

Simili aberrazioni esercitano sull’uomo un fascino privilegiato. Gli appaiono come manifestazioni supreme di quel che ho ritenuto di poter denominare fantastico naturale. La loro innegabile, costante e misteriosa virtù di sedurre forse rivendica, per un oscuro contrappasso, il diritto alla riconoscenza che una zoologia maledetta si è preso da parte del suo ultimo, ingrato beneficiario. L’uomo ha ereditato senza saperlo un capitale di tracotanza immemorabile, di ardimenti sventurati, di scommesse rovinose, la cui persistente audacia, dapprima accumulata invano, doveva un giorno far germogliare per lui una grazia inedita e ribelle. In essa si coniugano l’esitazione, il calcolo, la scelta, la pazienza, la tenacia, la sfida. Suppongo un dio, un’intelligenza totale, panoramica nel senso pregnante del termine, in grado di cogliere in un unico spettacolo queste vicissitudini infinite e il loro inestricabile commercio. Questa ipotetica coscienza, a cui nulla sfuggirebbe, non si stupirebbe della sua esistenza; constaterebbe al contrario, senza sorpresa, una connivenza duratura, imprescrittibile, tra la serie dei fecondi aborti e il loro dedicatario universale. Le sembrerebbe inevitabile che una segreta affinità permetta all’erede di riconoscere nel groviglio disorientante quei tentativi avventurosi che sono finiti bruscamente, ma il cui stesso fallimento gli apre un cammino regale.

Venne la vita: un’umidità sofisticata, promessa di un destino inestricabile; e ricca di segrete virtù, capace di sfide, di fecondità. Un misterioso vischio precario, una misteriosa muffa di superficie, dove già si agita un fermento. Turbolenta, spasmodica, una linfa, presagio e attesa di un nuovo modo di essere, che segna la rottura con la perpetuità minerale, che osa scambiarla con l’ambiguo privilegio di fremere, di imputridire, di pullulare. Oscure distillazioni preparano i succhi, le salive, i lieviti. Come vapori o rugiade, brevi e pazienti brinate scaturiscono a gran pena e per un istante da una sostanza poc’anzi imperturbabile, farmacie di un’ora, vittime designate dall’intemperie, pronte a sciogliersi o a seccare, lasciando solo un sapore o una lordura. Nascita di ogni carne irrorata da un liquido, come la crema bianca che gonfia la bacca del vischio; come, nella crisalide, l’amalgama intermediario tra la larva e l’insetto, la gelatina indistinta e che sa solo tremolare, prima che vi si ridesti il gusto di una precisa forma, di una funzione individuale. Ben presto si aggiunge il primo addomesticamento del minerale, alcune once di calcare o di silice occorrenti a una materia fluttuante e minacciata per costruirsi una protezione o un sostegno: all’esterno, conchiglie e carapaci, vertebre all’interno, subito articolate, adattate, elaborate nei minimi dettagli. Minerali transfughi, estratti dal loro torpore, addomesticati alla vita e da lei secreti, così colpiti dalla maledizione di crescere – solo il tempo, è vero, di un rinvio subito scaduto. L’instabile dono di trasalire emigra senza sosta. Un’alchimia caparbia, usando immutabili modelli, prepara instancabilmente a una carne sempre nuova un altro asilo o un altro sostegno. Tutti i rifugi abbandonati, tutte le porose armature cadono nel corso dei secoli e dei secoli dei secoli in una pioggia interminabile di sterili semi. Cadono in un fango quasi totalmente formato da loro stessi, che indurisce e ridiviene pietra. Eccoli resi alla fissità un tempo ripudiata. Persino quando la loro forma è ancora riconoscibile, tratto dopo tratto, in quel cemento, essa è solo cifra, segno che denuncia l’effimero passaggio di una specie.

Le rose microscopiche delle diatomee, le sezioni minuscole delle radiolariti, i tagli inanellati dei coralli – come altrettanti minuti dischi ossei, dai raggi innumerevoli e sottili, cerchi di lame convergenti –, i canali paralleli delle palme, le stelle dei ricci di mare incessantemente seppelliscono nello spessore della roccia seminagioni di simboli per un’araldica senza blasoni. L’albero della vita non smette comunque di ramificarsi. Una scrittura infinita si aggiunge a quella delle pietre. Immagini di pesci che compiono evoluzioni come tra ciuffi di muschi nel cuore di dendriti di manganese. Un giglio di mare nel seno dell’ardesia oscilla sul suo stelo. Un gamberetto fantasma non può più scandagliare lo spazio con le sue lunghe antenne spezzate. Felci imprimono nel carbon fossile le loro volute e le loro trine. L’ammonite di ogni dimensione, dalla lenticchia alla ruota di mulino, impone ovunque il marchio della sua spirale cosmica. Il tronco fossile, divenuto opale e diaspro, come per un incendio immobile, si veste di scarlatto, di porpora e di violetto. L’osso dei dinosauri metamorfosa in avorio la sua tappezzeria a piccolo punto, ove a tratti luccica un tocco rosa o azzurro, color confetto.

Ogni vuoto è colmato, ogni interstizio invaso. Persino il metallo si è insinuato nelle cellule e nei canali da cui la vita è da gran tempo scomparsa. La materia insensibile e compatta ha sostituito l’altra nei suoi ultimi rifugi. Ne ha invaso le figure precise, i solchi più fini, così perfettamente da consegnare l’impronta anteriore al grande libro delle età. Il firmatario è scomparso, ogni profilo, pegno d’un miracolo diverso, rimane come un autografo immortale.

Roger Caillois

traduzione di Angelica Tizzo per Abscondita

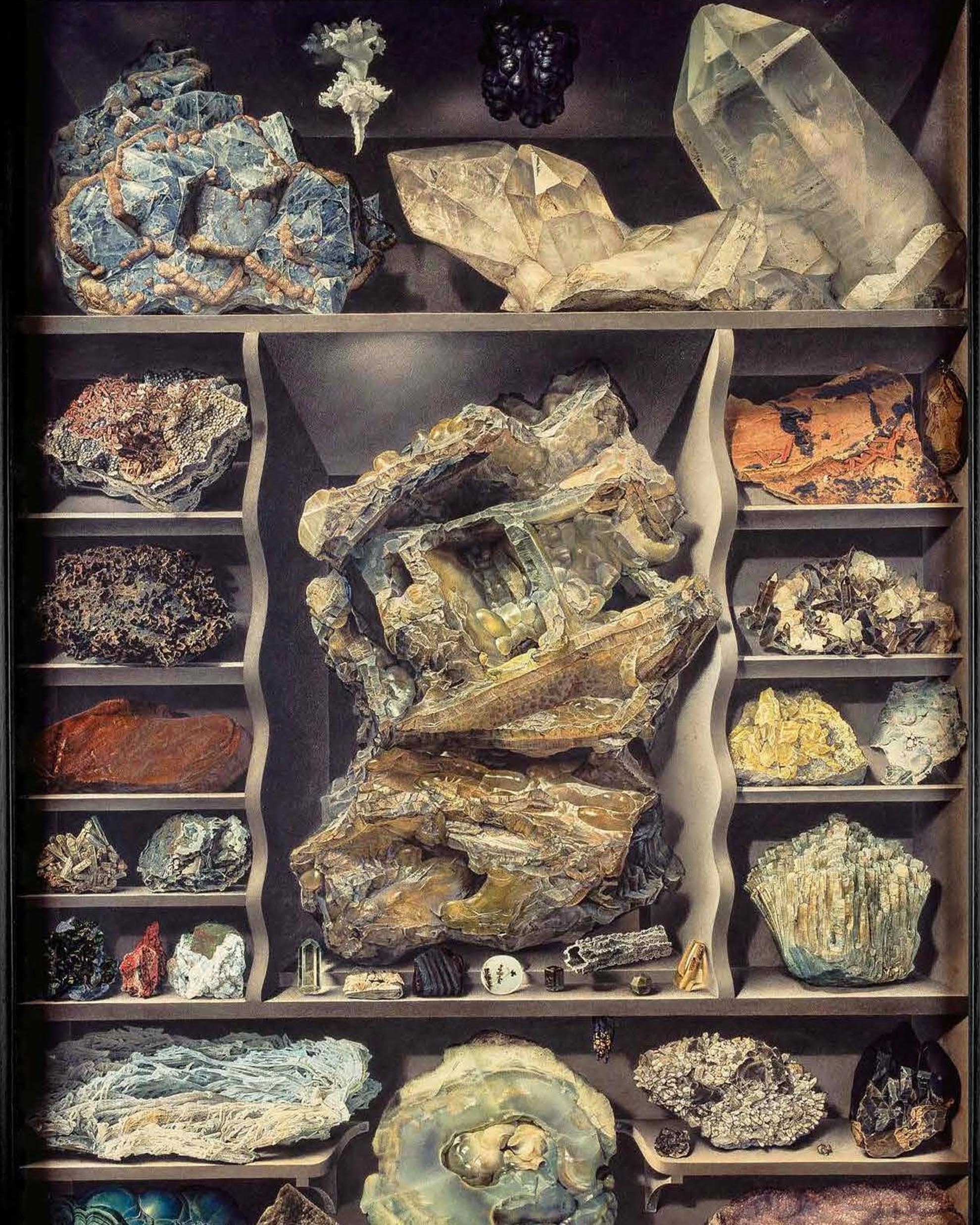

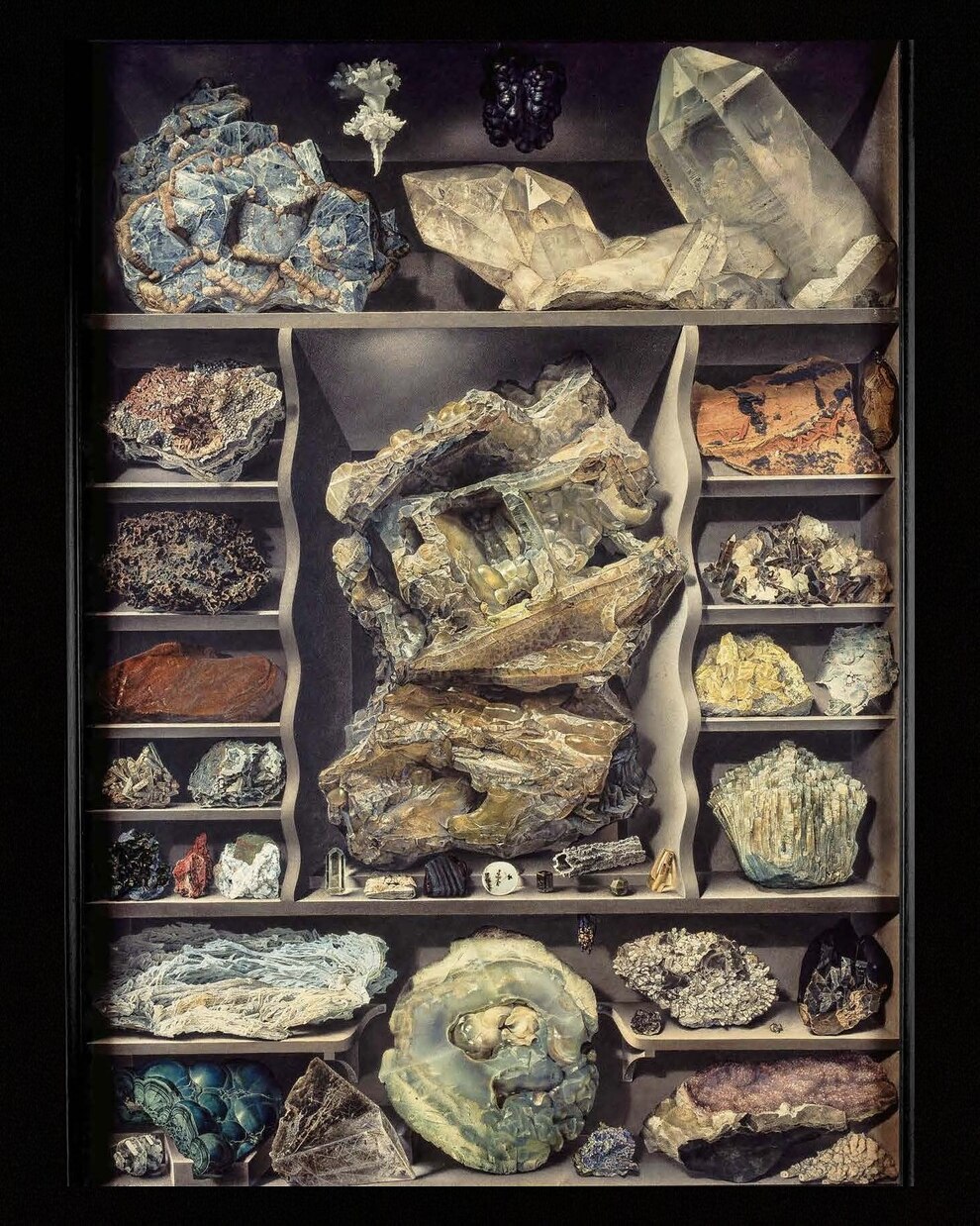

Tutte le pietre della collezione Caillois presentate in questo articolo sono conservate al Muséum National d’Histoire Naturelle di Parigi.

NOTE ALL’IMMAGINE

Calcedonio "Larva"

Probabilmente Rio Grande do Sul, Brasile.

Seminodulo segato e lucidato, 9,5 x 1,0 cm

Dono École Van Cleef & Arpels des Arts Joailliers, 2017

Agata a losanga curvilinea

Rio Grande do Sul, Brasile.

Sezione sottile, segata e lucidata, 11 х 16 сm

Donazione Caillois, 1984-1985

Onice "Calligrafia reale"

Probabilmente Rio Grande do Sul, Brasile.

Blocco lucidato in superficie, 14 x 10 cm

Dono École Van Cleef & Arpels des Arts Joailliers, 2017

Septaria

Otzenhausen, Saar, Germania.

Seminodulo segato e lucidato, 9,6 x 9 cm

Dono École Van Cleef & Arpels des Arts Joailliers, 2017

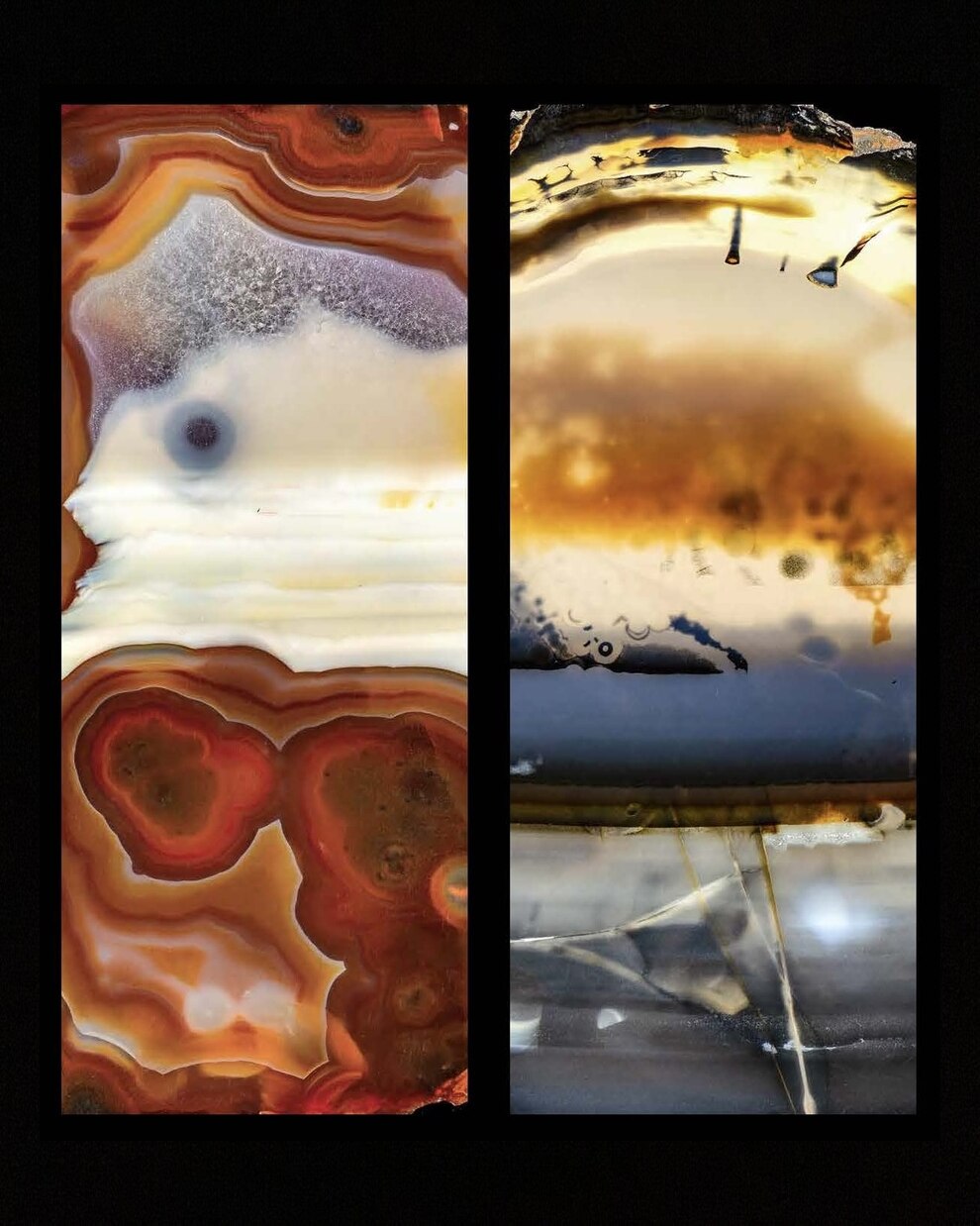

Agata "Il fantasma"

Rio Grande do Sul, Brasile.

Sezione sottile, segata e lucidata, 19 х 23 сm

Donazione Caillois, 1984-1985

Agata ferita

Probabilmente Rio Grande do Sul, Brasile.

Sezione spessa segata e lucidata, 30 х 34 сm

Donazione Caillois, 1988

Agata poliedrica

Sítio Garguelo, Paraíba, Brasile.

Sezione sottile, segata e lucidata, 11,7 x 14,4 сm

Donazione Caillois, 1984-1985

Agata

Probabilmente Rio Grande do Sul, Brasile.

Sezione sottile, segata, lucidata, 15 x 16 cm

Donazione Caillois, 1984-1985

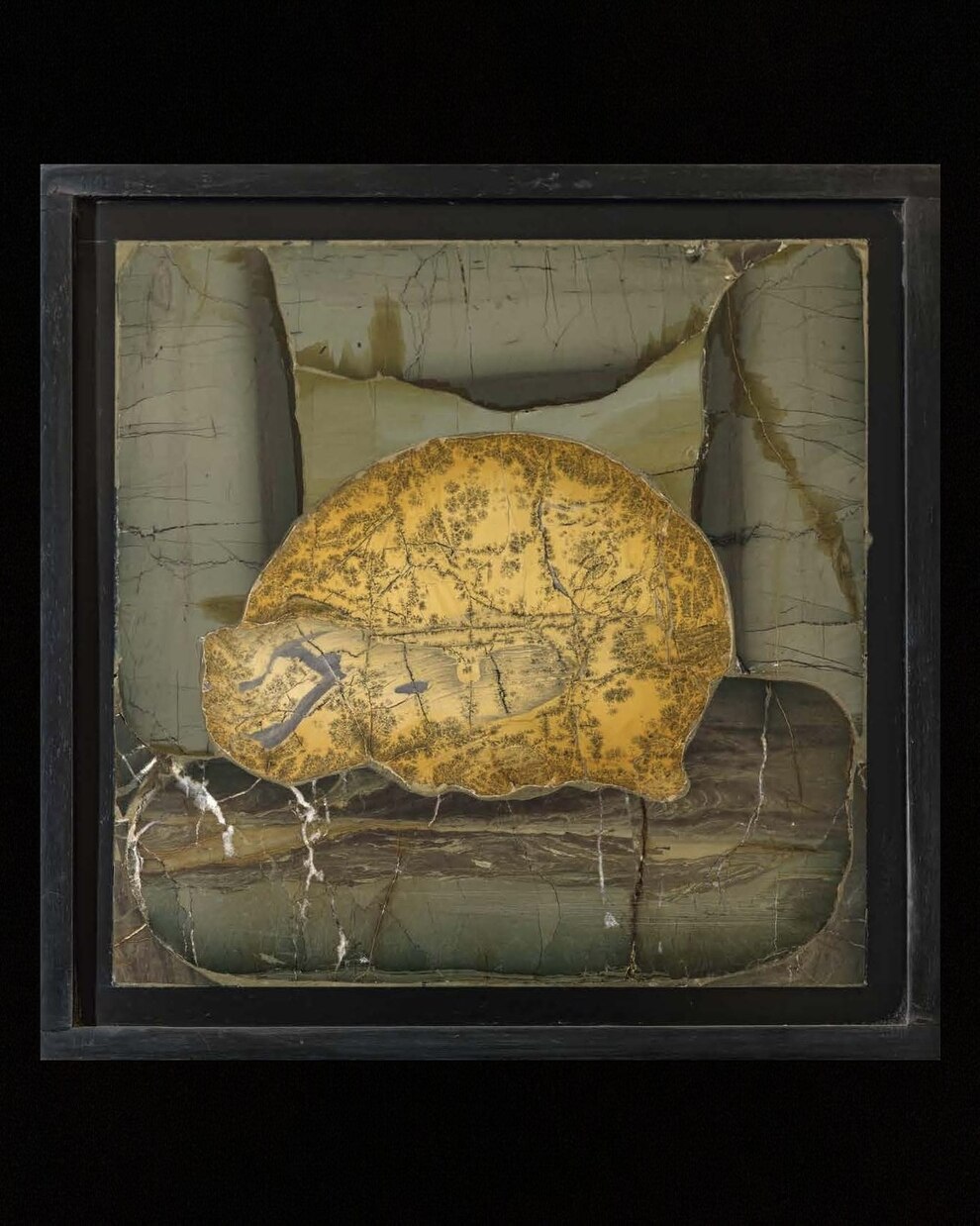

Agata paesina “La vetta”

Probabilmente Chihuahua, Messico.

Modulo segato e levigato, 9 x 10 cm

Dono École Van Cleef & Arpels des Arts Joailliers, 2017

Quarzo e calcedonio "Il mostro"

Località sconosciuta negli USA.

Seminodulo lucidato, 12,6 x 11,2 cm

Dono Ecole Van Cleef & Arpels des Arts Joailliers, 2017

Litofisi "Scheletro mostruoso"

Origine vulcanica (?)

Probabilmente deserto di Black Rock, Nevada, USA.

Seminodulo segato e lucidato, 12 x 11 сm

Dono École Van Cleef & Arpels des Arts Joailliers, 2017

Onice "Calligrafia"

Probabilmente Rio Grande do Sul, Brasile.

Sezione sottile segata e lucidata, 14 x 12 сm

Donazione Caillois, 1984-1985

Variscite

Miniera Little Green Monster, Fairfield, Utah, USA.

Seminodulo segato e lucidato con carnallite (giallo) e cardite (bianco), 17 x 19 cm

Donazione Caillois, 1984-1985

Quarzo varietà cristallo di rocca con "occhi" di onice

Artigas, Uruguay:

Lamina segata e levigata, 23 x 25 cm

Donazione Caillois, 1984-1985

Barite "Oakstone"

Arbor Low, Derbyshire, Gran Bretagna.

Concrezione spessa, levigata su un lato, 23 x 29 cm

Donazione Caillois, 1984-1985

Calcedonio "Uccello nascente"

Agata. Probabilmente Rio Grande do Sul, Brasile.

Sezione di notevole spessore, 15 х 23 сm

Donazione Caillois, 1984-1985

Liddicoatite "La maschera" (specie della famiglia delle tormaline).

Madagascar.

Sezione spessa e lucidata, 24 x 27 сm

Donazione Caillois, 1984-1985

Calcedonio

Rio Grande do Sul, Brasile.

Seminodulo segato e lucidato, 9,2 x 9,5 cm

Dono École Van Cleef & Arpels des Arts Joailliers, 2017