Una cosa sola (tra le molte) mi pare insopportabile all’artista: non sentirsi più all’inizio.

C. Pavese, Il mestiere di vivere, 17 ottobre 1935.

1. A notte inoltrata, i due pittori convennero di fare cosa grata al padrone di casa (sprofondato nel sonno) affrescando il salotto che nelle ore precedenti aveva ospitato le loro copiose libagioni. Di fatto, al mattino le pareti erano ricoperte da garbugli di linee nere, azzurre e rosse da cui trapelavano – spiegarono i giovani autori all’esterrefatto proprietario – “figure umane sofferenti”. “Siamo tutti indebitati con Siqueiros” – ammisero a una voce. “A lui dobbiamo il senso della riscossa sociale”, aggiunse quello dal nobile profilo aymara. “In lui è racchiuso il senso della ribellione artistica”, incalzò l’altro. Dissero inoltre che Siqueiros aveva tradotto il Grito de Dolores, puramente retorico, con cui il presidente messicano di turno fa eco al prete Hidalgo, in un urlo ben più potente di quello di Munch. Siqueiros era riuscito a plasmare pittoricamente il clamore delle masse indigene diseredate, puntualizzò il primo; nei suoi murales si riconoscevano le radici dell’arte latinoamericana, sottolineò il secondo. Dopo di che chiesero di essere ricompensati per il lavoro eseguito (“con le dita e degli stecchi, come Pollock”). La risposta del padrone di casa non si fece attendere. Uscì dalla stanza e subito riapparve imbracciando un fucile: “Schioppettate – sbraitò –, ecco ciò che vi meritate per avere impiastricciato la stanza!”. I due imberbi pittori si chiamavano Armando Villegas e Fernando Botero [d’ora in poi “il Maestro”], ed è appunto per bocca di quest’ultimo che l’aneddoto è giunto alle mie orecchie.

2. Una mattina d’estate di tredici anni fa, un uomo asciutto e dai neri capelli a casco risalì il pendio che conduceva alla casa del Maestro. Fu fatto accomodare nello studio, di rimpetto al vecchio divano riservato all’artista. L’alta parete sovrastante era occupata da un ritratto incorniciato: un quadro che per anni i collezionisti avevano cercato inutilmente di accaparrarsi. Rappresentava l’infanta Margherita Teresa modellata sul ritratto viennese di Velázquez (La infanta Margarita en azul, 1659), ma più grande dell’originale e più vistoso. L’improbabile contrasto fra i toni azzurro chiari dell’abito e lo sfondo blu, accentuato dalla chioma dorata della principessa, aveva un che di giocondo, quasi si fosse trattato di una bambola da fiera. Tuttavia – pensò l’uomo –, al di là dell’apparenza ludica, il quadro era imponente, una prova di maturità stilistica ed estetica. Velásquez aleggiava in spirito, ma assoggettato alla fantasia del Maestro, ed infatti era quest’ultima ad imporsi sull’osservatore fino a fargli dimenticare la matrice. Quando si era verificato il distacco dagli old masters rinascimentali? Quando era avvenuta la conversione al barocco? L’uomo continuò a scrutare il quadro: era infuso d’una grazia ariosa, data non solo dalle dimensioni e dal colore ma anche dal trattamento della figura, equilibrata sebbene artificiosa. Ricordava la Madonna del Rosario di Pomata, non però nella fisionomia bensì nella tondeggiante profusione dell’abito e nella dovizia degli ornamenti: un effetto iperbolico, che il Maestro aveva disposto con la medesima cura con cui Góngora, componendo le Soledades, aveva elaborato ogni tropo. In altre parole, dal quadro emergeva un originale sistema retorico, fatto di figure “accrescitive” (come l’auxesis e l’amplificatio) piuttosto che “immaginifiche” (come l’allusione, la metafora e l’arguzia). Avvalendosene, il Maestro aveva reinventato il barocco nell’accezione “coloniale”, risvegliando ricordi simili a quelli degli “Ángeles Arcabuceros” di Cuzco. Pur essendo partito da modelli rinascimentali rivisitati alla luce dell’espressionismo e del cubismo, con il tempo – sei, sette anni? si chiese l’uomo – era pervenuto a uno stile più disteso e allettante. Per conseguirlo aveva abiurato all’ideologia avanguardista, dedicandosi al riscatto del più popolare dei generi artistici, per l’appunto il barocco; genere del quale aveva intuito l’inesplorata modernità, riproponendolo mediante un linguaggio figurativo integralmente nuovo, più quevedesco che gongorino, più picaresco che culterano. Queste riflessioni furono interrotte dall’arrivo del vecchio artista, che volle subito esaminare le prove di stampa che l’uomo in visita – un editore – recava con sé. Il libro concerneva la “ricerca dello stile” condotta dal Maestro all’inizio della carriera, più precisamente nei tre lustri compresi fra il 1949 e il 1963; un libro profusamente illustrato con opere poco note o dimenticate, nondimeno pietre miliari di un tragitto artistico fra i più ammirati del secondo Novecento. E, mentre le immagini scorrevano sotto il suo sguardo, il Maestro le occhieggiava sorpreso e andava chiedendosi disgustato: “¿Qué es esto tan feo?”

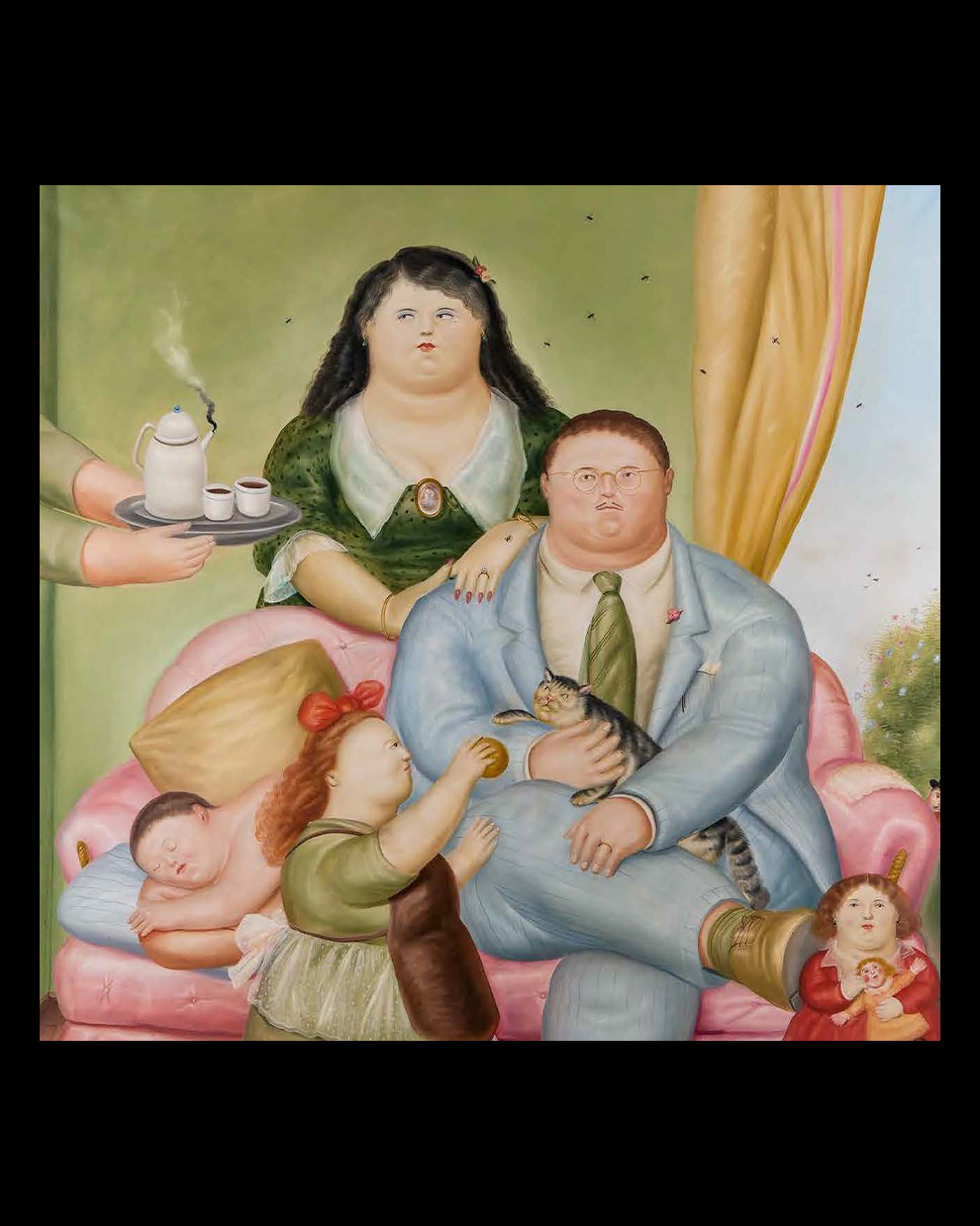

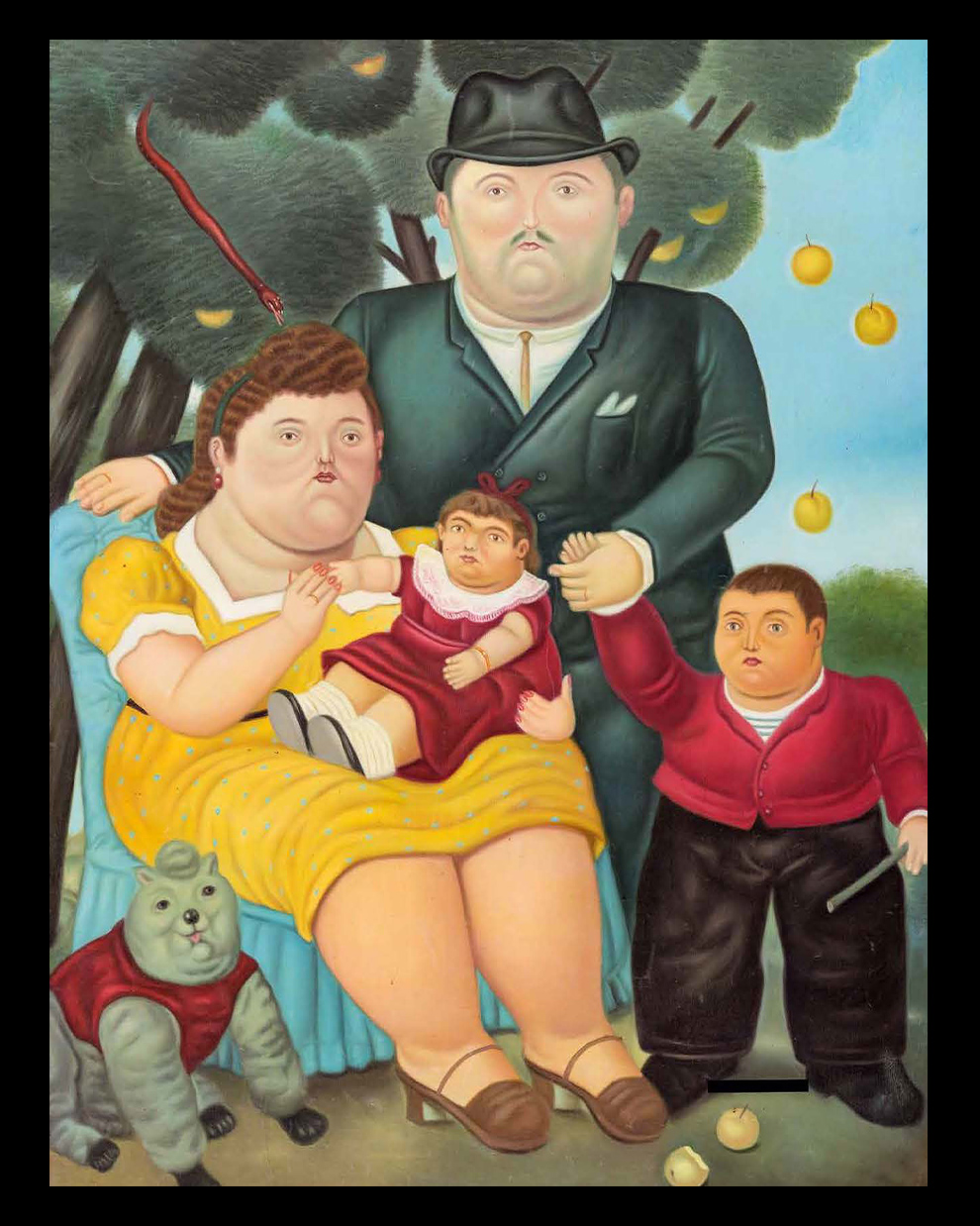

3. Un recente sample survey condotto da un gruppo di ricerca elvetico ha confermato l’esistenza di un nesso tra la fruizione dell’arte e l’appetito dei fruitori. Di fatto, dopo aver indugiato davanti a grandi riproduzioni fotografiche di opere di Alberto Giacometti, la maggioranza del campione ha accusato inappetenza. Purtroppo non è stata sondata la reazione opposta, ovvero la risposta delle mucose gastriche al cospetto di ritratti adiposi quali il “gentiluomo” di Charles Mellin (1630?). A proposito del generale dal Borro, di cui Mellin colse magistralmente l’orgogliosa corpulenza, mi chiedo se sia ipotizzabile un rapporto tra l’atto creativo e i meccanocettori del creatore, ossia tra l’opera d’arte e la dieta dell’artista. Trasferita al caso del Maestro, detta supposizione conduce a un altro quesito: esiste un qualche legame fra le sue notissime scelte pittoriche e la scarna costituzione che lo caratterizzò as a young man? Non intendo insistere su questo punto, ma non mi pare ozioso riflettere sulle origini anche alimentari (oltre che estetiche) della magrezza e della grassezza in campo artistico. Si afferma che la gracilità dei corpi di Schiele costituisca da un lato l’analogon espressionista della languidezza dello stile secessionista, e dall’altro un’allegoria della sparuta società viennese durante il conflitto mondiale. A loro volta, i personaggi di Francis Gruber e degli altri pittori “miserabilisti” rimanderebbero alle condizioni sociali ed esistenziali della Francia di Sartre e Camus. Indipendentemente da questi esiti, viene da chiedersi se la macilenza di certi pittori non ne abbia esacerbato la mordacità o, se si vuole, il gusto per la satira e la deformazione. In quanto al Maestro, gli inizi della sua carriera si sono svolti fra due estremi espressionisti, ovvero fra la gracilità delle prime figure e la pinguedine delle successive, fra gli ossuti pescatori di Tolú e i paffuti personaggi venuti dopo il viaggio in Italia… senza dimenticare che fino alla metà degli anni Sessanta nei suoi dipinti la grassezza ha qualcosa di caricaturale e grottesco, quasi teratologico, mentre posteriormente diviene amabile e graziosa: da cupa e ponderosa si fa variopinta e “lieve”, da mesta si fa lieta; svolta definitiva, cui fa eco una sua massima altrettanto assertiva: “L’arte è stata creata per dare gioia”; massima che, mentre aderisce esemplarmente alla produzione matura, si discosta da quella giovanile, improntata piuttosto a quel malessere di vivere – individuale e sociale – così diffuso nella pittura degli anni Cinquanta (quel medesimo malessere che porterà all’auge dell’espressionismo astratto e di converso alla crisi della figurazione). Il Maestro dirà poi che la sua carriera si è svolta in solitudine, nuotando controcorrente, cioè contro le tendenze dell’arte contemporanea, ed è impossibile dargli torto. Nuotata metaforica che ha rinvigorito metaforicamente la sua massa muscolare, come se l’aumento di peso corporeo fosse un riflesso della sua search for happiness. Mentre all’inizio della sua ricerca espressiva la magrezza aveva corrisposto a furore creativo, nel prosieguo il Maestro, liberatosi da cilici e promesse, si è riconciliato, per dir così, con la “buona tavola”. Ed è appunto nel tinello, in salotto o in giardino dove si affollano i suoi personaggi, cantando in coro: “Chi vuol esser lieto sia, di doman non v’è certezza”.

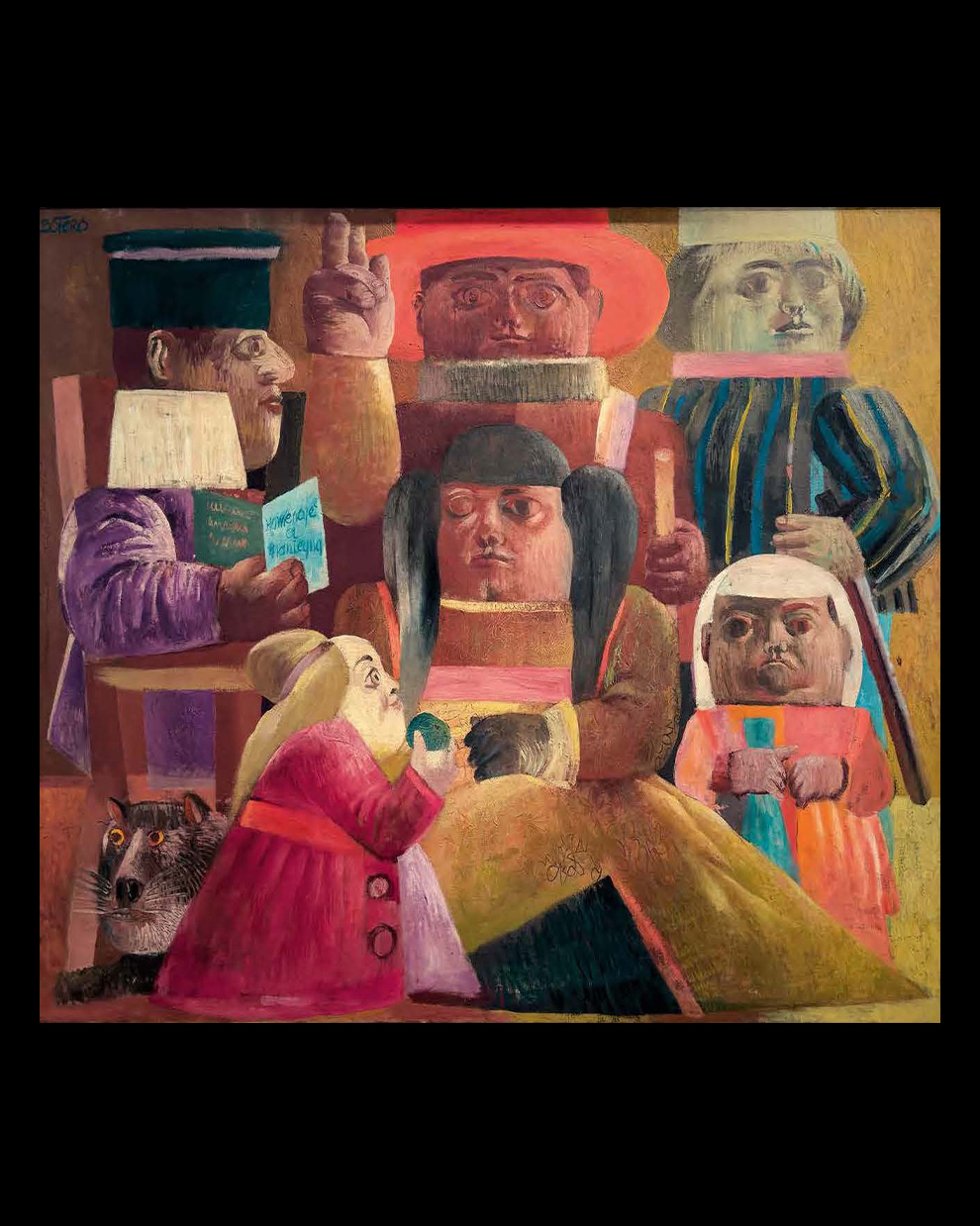

4. Per mettere in pratica l’adagio beata solitudo, sola beatitudo occorrono tempo e spazio. Personalmente mi sono beato per anni su un divano di pelle color senape con un bracciolo sbiancato. Si trovava in un angolo appartato della mansarda che mi serviva da studio; un ambiente vasto, articolato in più spazi, dall’alto soffitto appuntito, tipico delle case Tudor prospicienti il parco Olaya Herrera. Il divano era circondato da alte librerie che ne assicuravano l’isolamento: seduto o adagiato su di esso, immerso nella lettura o semplicemente assorto, godevo del sentore di pellame e della morbidezza dell’imbottitura. Unico intralcio all’assoluta beatitudine era quella scoloritura antiestetica. Al di sopra del divano si apriva un lucernario spiovente che dava luce alla biblioteca. Nel caso di forti scrosci di pioggia, dall’angolo inferiore destro del medesimo alcune gocce d’acqua colavano precisamente sul bracciolo sinistro del sofà, causandone da ultimo lo sbiadimento. Quando conobbi il Maestro, nel 1987, mi chiese a bruciapelo: “Sgocciola ancora il lucernario?” Poi mi confidò che quello stillicidio aveva rovinato un suo quadro pronto per la verniciatura e, poiché esso era destinato a un’importante mostra in programma per i giorni successivi, si era visto costretto a ricoprire la parte danneggiata con un pentagono bianco a somiglianza di gorgiera inamidata; un’intrusione inverosimile ma funzionale – thank goodness! – alla luminosità della tela: una ventola abbacinante profilata con rigore cubista, a riscontro di altre geometrie presenti nell’opera. Il quadro in questione era il primo dei suoi omaggi a Mantegna, una rivisitazione in chiave espressionista degli affreschi della Camera degli Sposi: un gruppo di sei personaggi e un cane pigiati e appiattiti su una superficie di quattro metri quadrati; sette figure di fronte e di profilo allusive ai Gonzaga, caratterizzate da fattezze enfiate, deformi; figure dipinte con pennellate veloci e risolute, a partire da un bozzetto a matita ampiamente rielaborato in fase di esecuzione. “Alla fine degli anni Cinquanta [del Novecento] dipingevamo tutti allo stesso modo – era solito ripetere il Maestro –, invariabilmente influenzati da Picasso, dai muralisti messicani e dagli espressionisti tedeschi”. Non tutti, però, disponevano della medesima cultura pittorica: solo uno di essi – il Maestro – aveva trascorso tre anni visitando i grandi musei europei, dedito a copiare capolavori e ad apprendere tecniche. Gli elementi comuni erano evidenti, ma lo erano anche le differenze, una in particolare, com’era il suo debito verso Piero della Francesca e Velásquez. Lo schizzo dell’omaggio a Mantegna si deve a una mano educata, abile nel tratteggiare la numerosa prole di un adusto padre: quattro infanti dai grandi occhi, le labbra serrate e il naso all’insù. Tuttavia, nel quadro, i paffuti ritratti infantili del bozzetto subiscono un prematuro invecchiamento, passando dalla rotondità alla squadratura, dalla floridezza all’obesità, dalla serenità alla cupezza. Ciò, peraltro, senza tradire la matrice rinascimentale, o tradendola all’uso dei traduttori, con una consapevolezza insolita se commisurata ad un artista colombiano venticinquenne.

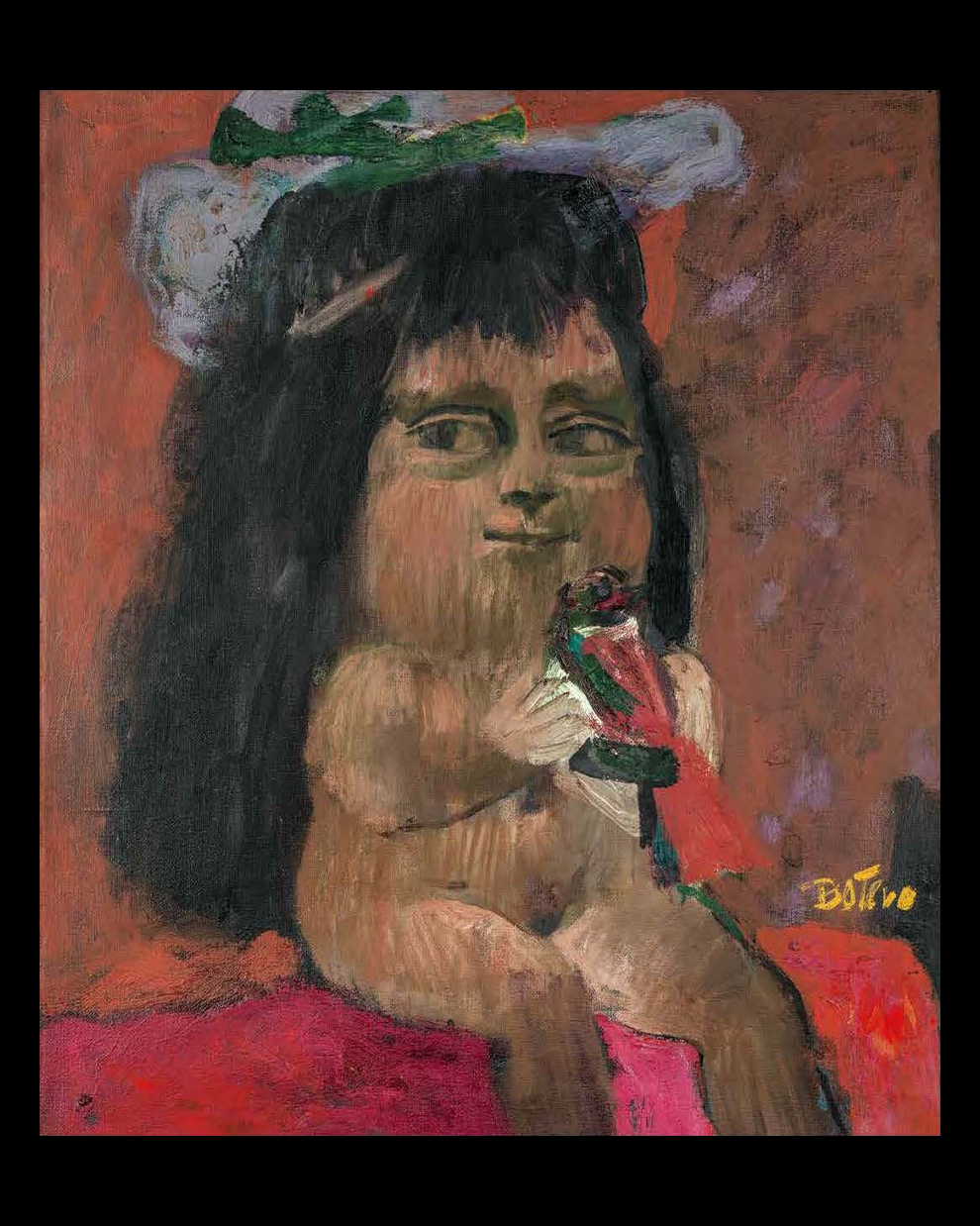

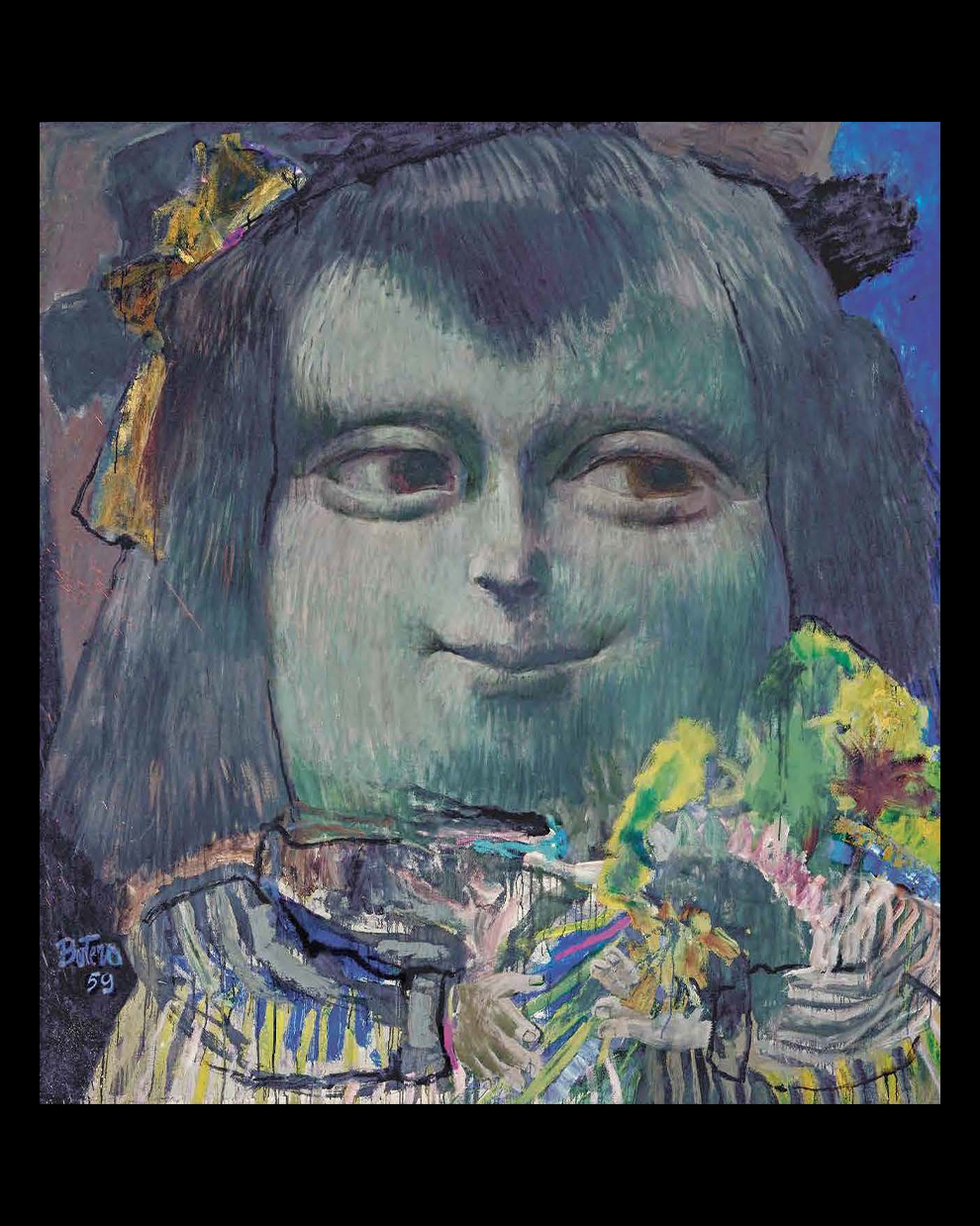

5. Nonostante il forte accento paisa, il Maestro (risalendo all’incontro del 1987) era chiaramente cosmopolita, e non soltanto perché quella sera indossava un blazer a scacchi bianchi e neri tagliato a Savile Row, ma per la naturalezza con cui intratteneva gli ospiti stranieri. Aveva lo sguardo magnetico e il pizzo del beau ténébreux, ma allo stesso tempo spillava un’ironia caustica che induceva a diffidare dei suoi aneddoti. Fu appunto per questo che lì per lì non credetti alla storia del quadro rappezzato. Che la mansarda fosse stata in precedenza il suo atelier mi era noto, ma non sapevo, né avrei potuto immaginare, che lo stillicidio del lucernario avesse inciso sulla sua carriera. Tuttavia, sbagliavo a dubitare. All’epoca, fra i volumi della biblioteca figuravano parecchi album, fra i quali uno contenente le fotografie scattate al Maestro negli anni in cui la mansarda aveva funto da atelier, grosso modo fra il 1956 e il 1959. Erano una decina, tutte dovute allo stesso fotografo, tutte ambientate fra l’assito un po’ sconnesso e le travi a vista che conoscevo al millimetro. Una di esse racchiudeva la prova della veridicità del suo racconto. A sinistra appare il pittore, un ragazzo segaligno in pullover e jeans; e alla sua destra la vasta estensione dell’Omaggio a Mantegna, con la menzionata toppa ben visibile. Sul quadro, nonché sull’autore, fiocca luce dalla famigerata vetrata. La tela poggia su un cavalletto fissato a una traversa del tetto, in corrispondenza (studiata benché malaugurata) del lucernario. Il trapezio bianco – inutile dirlo – si trova esattamente al di sotto dell’angolo inferiore sinistro della lanterna. Uno sgocciolio che, se da un lato sfociò in un ritocco impensato, dall’altro fu tra le probabili cause che indussero il Maestro ad abbandonare l’atelier. E ad abiurare il cubismo. Invero, giunto in Messico, il suo stile subì un rinnovamento, percepibile in particolare nel secondo Omaggio a Mantegna, meno spigoloso e irruento del primo; ma rilevabile soprattutto nei ritratti femminili ispirati alla “Monna Lisa”: fanciulle a mezzo busto riccamente addobbate oppure a corpo intero, ignude, ora sorridenti ora smorfiose. Ho avuto sotto gli occhi una di esse per vent’anni, e devo confessare che ancora oggi continuo a vederla pubescente nel suo vestito rosso. È appunto dalle “gioconde dodicenni” che traspare l’impegno del Maestro di fare suoi quei tactile values che secondo Berenson contraddistinguono le vere opere d’arte. Figure caratterizzate da un violento quanto compresso dinamismo, bozzoli d’uno stadio incompiuto (ma non meno decisivo) del processo creativo dell’artista, esercizi volumetrici ad olio o pastello destinati nel tempo a metamorfizzare in bronzi monumentali. O sono invece ninfe beffarde, solo apparentemente acerbe? Comunque sia, costituiscono primeve incarnazioni dell’equazione deformis formositas, ac formosa deformitas, che il Maestro, nella scia di san Bernardo, collocherà alla base della propria estetica. Mostruosità già evidente nelle sembianze adipose degli esseri umani al loro primo apparire – sembra insinuare egli sarcastico –, che si perpetua variamente lungo le tre età. Lisa del Giocondo non fa eccezione: nell’ovale florido della giovane maritata si colgono le tracce della pupa cicciotta che fu. L’infanzia non è la stagione della grazia e dell’innocenza, bensì l’epoca della deformazione, quella stessa in cui i pargoli mutano in nani. Neppure l’infanta Margherita Teresa sfugge alla comune sorte, ed è per questo, forse, che Velásquez la colloca accanto a Mari Barbola, nana di corte. Binomio d’altronde già presente nella “Camera Picta”, ove Mantegna ritrae la nana Lucia, all’impiedi, a lato della marchesa sedente; accoppiata ripresa puntualmente dal Maestro nell’Omaggio, opera in cui i personaggi – che nel bozzetto su carta ostentano salutari fisionomie infantili – sembrano affetti l’un per l’altro da neurofibromatosi: difformità che non solo segna il transito dalla sana rotondità alla morbosa obesità, ma anche dalla bidimensionalità alla volumetria. Ed è proprio nella scelta del volume come soluzione formale ed estetica che entrano in gioco i valori tattili.

6. Anche se, a guardar bene, essi sono già presenti in un ritratto del 1956, eseguito al calore d’una love story: un ritratto ove lo sguardo della donna diviene, come si suol dire, “specchio dell’anima”. Un dipinto a prima vista convenzionale, ove nondimeno è racchiusa in nuce la parabola del giovane Maestro, cioè il suo andare e venire fra le sponde del realismo novecentesco. Gli allettamenti cubisti sono distinguibili, ma lo è ancor più la propensione alla fedeltà mimetica, ed è infatti quest’ultima a prevalere: benché briose, le pennellate trasmettono sentimenti antichi – finezza e sollecitudine –, ossequenti al proposito del ritrattista di cogliere la grazia naturale del soggetto, anziché distorcerne la figura con interventi stilistici. Ne risulta un ritratto elegante e nostalgico, simile ad una stanza stilnovista:

“Gentil donna cortese e di bon’are, di cui Amor mi fè primo servente, merzè, poi che ’n la mente vi porto pinta per non obbliare.” Un’immagine dipinta per “non ublïare” piuttosto che per sperimentare alternative espressive, un omaggio non già a questo o quel genio dell’arte e neppure all’eterno femminino, bensì a una donna in carne e ossa, “cortese e dibonare”. Per altro verso, un ritratto premonitorio, che anticipa la conciliazione del Maestro con le regole del realismo figurativo… senza però soggiacere al postulato estetico della deformazione; quel postulato che egli formula in poche lapidarie parole – “un artista consapevole è portato a deformare la natura, l’arte stessa è deformazione”–, ribaltando l’assunto classico secondo cui il vero artista è mosso dal desiderio istintivo non di imitare ma di perfezionare (cfr. Kenneth Clark). Un ritratto ove domina l’impulso di trasferire in forme e colori l’immagine che il pittore “a la mente porta pinta”; forme e colori, a loro volta, in grado di convogliare life-enhancing values, ossia talmente perfetti da arricchire la sensibilità estetica di noi fruitori. La donna in posa è immota ma non esanime, ravvivata com’è da tocchi vibranti che ne accentuano (paradossalmente) la bidimensionalità o, se si vuole, la mancanza di profondità. Ho trascorso molte ore cercando di afferrarne la verità, ma non la verità indagata a suo tempo dall’imberbe pittore, che riguardava il soggetto, bensì la verità del quadro: quei dettagli che permettono a un’immagine d’inverarsi artisticamente e così perdurare nella mente. E dopo un tempo smisurato ho sorpreso lo sguardo della donna su di me: uno sguardo intensamente triste, come sono gli sguardi delle persone mancanti, caratterizzato da un lievissimo strabismo di Venere. E ho capito che il Maestro aveva letto Jacopo da Lentini.

7. Tuttavia non era la poesia del Dolce Stil Novo la sua lettura preferita. Fra le foto dell’album, scovato come dicevo nel 1987, uno scatto verticale raffigura il Maestro ventiquattrenne nell’atelier, assiso a gambe accavallate su una poltrona a farfalla, assediato da tele e telai ritti o inclinati, quasi si trattasse di una messa in scena costruttivista. Ha lo sguardo fisso, la sigaretta fra le labbra e regge in mano un volumetto tascabile, più precisamente un Doubleday Anchor Book, che mantiene aperto con le dita. In copertina spiccano il titolo e l’autore: Aesthetics and History by Bernard Berenson; non appare invece né la data né il luogo di pubblicazione. Se mi dilungo a descriverlo è perché mi appartiene, così come mi appartengono parecchi altri volumi della primitiva biblioteca del Maestro (perciò posso affermare che fu stampato nel 1954 a Garden City, N.Y.). Non solo per questo, in più m’incuriosisce l’ammaestramento che egli ricavò dal libro (Mary Hemingway, per esempio, se ne inebriò fino a trarne “maggior piacere che dal suo champagne favorito”, il che è tutto dire).

È appunto questo il motivo per cui mi chiedo a che punto fosse arrivata la lettura allorquando fu interrotta dal fotografo: domanda facile a rispondersi, visto che un dito del Maestro fa da segnalibro alle pagine comprese fra la 70 e la 75. È lì, infatti, che Berenson introduce le nozioni di fondo del suo discorso critico, nozioni che si ripercuotono sperimentalmente nelle “gioconde dodicenni” e nelle altre opere prodotte dopo il viaggio in Italia. “Ho avuto la fortuna di leggere Berenson quando avevo 18 anni. Con la sua chiarezza intellettuale, Berenson mi ha permesso di capire quella che per me, fino ad allora, era stata una mera inclinazione, una preferenza intuitiva”. Quando conobbe le idee del connoisseur americano (la cui prosa, va detto, non è propriamente limpida), il Maestro aveva già avuto modo di osservare da vicino l’opera di Giotto e dei grandi pittori del Rinascimento, circostanza che gli permise di comprovarne empiricamente la validità. Ciò che la lettura di Aesthetics and History gli consentì d’intendere fu in primo luogo l’importanza degli effetti volumetrici in seno alla rappresentazione pittorica nonché la loro inseparabilità dai “valori tattili”: una lezione che il Maestro, passata la prima infatuazione, sottopose ad una inconfessata revisione… senza la quale, peraltro, il suo stile non sarebbe sbocciato.

8. Bailarina aveva cinque anni non compiuti, misurava uno e cinquanta al garrese, criniera curata, mantello rilucente, occhi trepidanti. “Per più d’un verso ti rassomiglia”, aveva detto il Dottore alla bella ragazza mentre l’aiutava a issarsi sulla sella, “ed è per questo che ho deciso di fartene dono”.

Percorse a capo chino i quattro lati del porticato lastronato, lanciò occhiate distratte ai propri riflessi sulle vetrate oscure, poi ebbe un fremito e tornò con decisione verso la scuderia. Raggiunta la grande porta a due battenti, vi poggiò la fronte a mo’ d’ariete e spinse finché non si aprì uno spiraglio… e Bailarina penetrò con un lieve nitrito in quello che fino a non molto tempo prima era stato il suo diletto albergo d’eccezione. Vi si trattenne per non più di due ore, beata nella solitudine di quella lunga navata che, a sua insaputa, dallo stato di stalla era assurta a santuario dell’arte. Quando ne uscì si lasciò dietro segni fisiologici incredibilmente cospicui. Per quel che riguarda lo stuolo di tafanidi che si precipitò nella vecchia scuderia al seguito di Bailarina, non è affatto detto che si trattasse di mosche cavalline, e nemmeno che costituissero l’abituale corteggio dell’animale. Senza trascurare che sulle cime della cordigliera le mosche non sono affatto comuni. Nessuno può dire quali emozioni suscitarono in Bailarina le dieci o dodici tele dipinte, ormai conchiuse, poste ad asciugare lungo la navata in attesa di verniciatura o degli ultimi tocchi di pennello. Il Maestro sarebbe tornato a giorni da New York e subito si sarebbe messo all’opera. Se da un lato è impossibile afferrare le fantasie di un cavallo, dall’altro è facile percepire le reazioni di uno stuolo di mosche a contatto con superfici policrome odorose d’olio e di trementina; reazioni fisiologiche non dissimili da quelle di Bailarina, sparse sulle dieci o dodici tele e subito assorbite dalla tela ancora umida. L’ira del Maestro al cospetto di tale sfacelo – ne venni al corrente la sera che lo conobbi, a circa un anno dall’accaduto – fu di poco minore a quella di Achille. Senza esitare ordinò che l’atelier venisse raso al suolo e le tele distrutte.

9. Néstor è un restauratore dall’aria giovanile che mena vanto del suo velocipede (per la precisione Elops LD 900) ancor più che della tavola del Veronese avuta da un diplomatico uruguayano che durante la seconda guerra mondiale non lesinò i visti umanitari. È anche corniciaio d’importanti collezionisti e artisti, in primis il Maestro. Non lo vedevo da anni, ma ci siamo ritrovati subito a parlare di biciclette; dopo di che, forse perché influenzato da recenti mostre sulla presenza delle mosche nell’arte, gli ho chiesto se ne esistessero anche nell’opera del Maestro. “Eccome!”, ha esclamato, “svolazzano nei gruppi famigliari, nelle nature morte, nelle composizioni floreali…”. Ci ha pensato su, poi ha aggiunto: “Non è una presenza casuale: se nulla è casuale in ambito psicologico, figuriamoci in campo artistico”. “Ha forse un significato simbolico? Magari delle implicazioni scatologiche?”, ho inquisito. Néstor si è lanciato in una complicata spiegazione: “La presenza delle mosche non è simbolica ma espressiva, nel senso che introduce in una scena inerte (una natura morta o una coppia in posa) una sensazione di movimento in contrasto con la fissità delle figure, o più precisamente con la bidimensionalità dell’immagine. Le mosche gironzolano attorno ai personaggi e agli oggetti, e così facendo – accerchiandoli – ne segnalano la voluminosità, cioè la “mole”. Per quanto possa sembrare strano, grazie delle mosche i personaggi diventano scultorei o per dirla con Berenson, acquisiscono “tactile values”. Ma, affinché questo effetto si produca compiutamente, le mosche devono possedere a loro volta valenze tattili, ossia fisicità e motricità, e ciò nei quadri del Maestro non accade. Dopo alcuni incerti tentativi svolti negli anni Settanta, le mosche scompaiono dai suoi quadri per riapparire solo sporadicamente, in funzione aneddotica. Da allora in poi, la resa volumica è affidata all’obesità, nella convinzione che essa, benché piatta, generi nell’osservatore “muscular and tactual sensations” (direbbe ancora Berenson), ossia la sensazione di tridimensionalità”. Néstor non mi ha convinto, tuttavia ho preferito tacere. A mio avviso la sparizione delle mosche risponde a una misura punitiva adottata dal Maestro nei confronti dei tafani al seguito di Bailarina ed estesa per rabbia all’intero genus musca. Invero, non fu lui o chi per lui a manovrare il caterpillar che smantellò le vecchie scuderie, sotterrandone i resti assieme alle spoglie di dodici tele all’olio punteggiate di escrementi? Qualora ne fosse venuto a conoscenza, Néstor sarebbe giunto alla mia stessa conclusione… e così è successo. Pochi giorni fa, al suo laboratorio è pervenuta una tela piuttosto malandata, accompagnata da un biglietto che la definiva “copia amatoriale” di un’opera del Maestro conservata in un museo bogotano. Raffigurava un gruppo famigliare composto da una giovane coppia borghese, due pargoli e un cane (oltre a un serpentello) su uno sfondo alberato. “Un quadro talmente ben eseguito da sembrare originale”, ha commentato Néstor, “stessi pigmenti, stesso impasto, stesse pennellate stese a più strati, stesso canvas sottile, stessa imprimitura”. Uno straordinario vrai faux, distinguibile dal prototipo unicamente per le dimensioni ridotte, l’assenza di velatura rossastra sui volti dei personaggi e la mancanza di firma. Sconcertato, l’amico non si è dato pace: con l’aiuto di un led viewer ha continuato a esaminare la tela da cima a fondo… fintantoché non sono spuntate qua e là – al di sotto della vernice! – minutissime macchie scure, sicuramente organiche, presto identificate come deiezioni di insetti volanti del genere Ditteri. Ed è così come la verità si è fatta strada: quell’anonima tela, macchiata e malamente verniciata, era opera del Maestro; opera ripudiata per colpa d’un quadrupede e di uno sciame di mosche “lambitrici”; ripudiata e presumibilmente soppressa, ma sfuggita chissà come alla distruzione; sfuggita e riscattata chissà da chi, e infine riapparsa chissà perché. Mentre ci lambiccavamo, pensavo a Bernard Berenson e alla teoria dei valori tattili, e mi dicevo che il piacere dell’arte, a questo o quel livello, è condiviso da tutti gli esseri viventi, equidi e muscidi compresi, e intanto cercavo di ricordare quei versi di William Blake che dicono:

“Little fly / Thy summer play / My thoughtless hand / Has brushed away / Am not I / A fly like thee? / Or art not thou / A man like me?”

Giorgio Antei

Tutte le tele riprodotte in queste pagine sono opera di Fernando Botero Angulo (1932-2023).