L’occhio che vedi non è

occhio perché tu lo veda;

è occhio perché ti vede.

Il cervello umano è fatto in tal modo che ci rende istantanei e involontari lettori di volti. Uno sguardo appena e sappiamo se il viso è di femmina o maschio, giovane o vecchio, malato o sano, matto o assennato, nostrano o straniero, contento o scontento, veritiero o fasullo… sbagliamo, certo, ma per vivere ci afferriamo a tali subitanee impressioni o intuizioni. L’uomo del nostro ritratto, un uomo sul punto di varcare la soglia della vecchiaia, non vive perché lo stiamo guardando, al contrario è vivo grazie allo sguardo che ci rimanda. Quando ci vede – e noi sappiamo che ci sta vedendo – è molto più vivo di quanto non sarebbe se fossimo solo noi a vederlo. Per questo, la prima volta che incrociai i suoi occhi mi venne in mente di dire:

Il suo sguardo è vivo

davanti a me.

È tiepido, respira.

Vedo quasi il fiato

uscirgli dalla bocca.

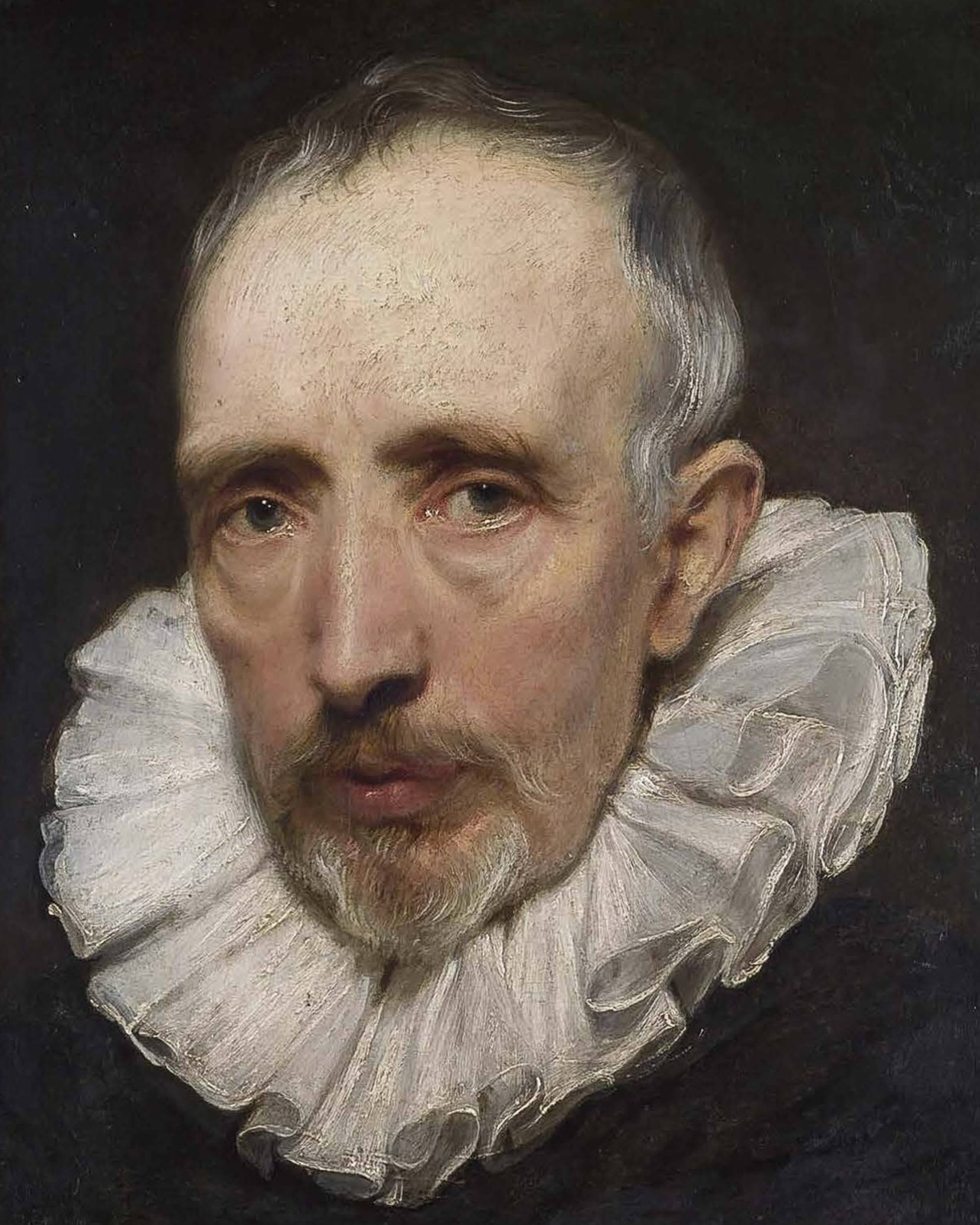

Adesso, mezzo secolo dopo averlo visto per la prima volta, non potrei dire se fu il fiato ciò che vidi uscirgli dalla bocca. Forse socchiuse le labbra per dirmi qualcosa e poi, con quella prudenza che gli si legge in viso, preferì tacere. Di lui ignoravo tutto allora, ma quello sguardo fisso, intenso, senza batter ciglio, mi permise, anzi mi obbligò a restituirglielo. Pensai: se indaghi su di me e cerchi di scoprire chi sono, indagherò su di te, non per conoscerti, che sarebbe pretendere troppo, ma per indovinare chi sei. Su di lui avevo un vantaggio, un cartellino appeso alla parete del museo, nel quale era scritto il suo nome e l’età, il momento storico ed anche in breve la sua doppia e fors’anche contradditoria occupazione. Lo sguardo dell’uomo che mi guardava, diceva la didascalia della National Gallery, risaliva al 1620, quando chi lo dipinse, Anton van Dyck, aveva appena ventun anni; diceva pure che il personaggio aveva sessantacinque anni, era di Anversa e si dedicava a due attività, una del tutto terrena, il commercio di spezie, l’altra più vaporosa e inafferrabile: collezionista d’arte e mecenate di artisti.

Incuriosito dall’uomo che si celava dietro quello sguardo, volli saperne di più chiedendo ai libri e agli studiosi. Venni a sapere che Cornelis van der Geest era un borghese agiato, scapolo e senza prole, mercante avveduto, ottimo cittadino e connoisseur. La sua pinacoteca, una delle prime grandi raccolte private, può essere considerata l’antesignana di quelle gallerie personali che nel giro di pochi decenni saranno ribattezzate “case delle muse” o “musei”.1 Fra i protégés di Van der Geest spiccava Peter Paul Rubens, il quale, per celebrarne la figura, alla sua morte fece incidere su rame il primo quadro commissionatogli dal protettore (L’Elevazione della Croce, trittico conservato nella cattedrale di Anversa) con l’iscrizione: “Al migliore di tutti gli uomini e al primo dei miei amici, mio patrono incessante, ammiratore sempiterno della pittura…”. L’antica, profonda amicizia esistente fra i due ha indotto taluni ad attribuire il ritratto a Rubens anziché a Van Dyck, suo pupillo, sebbene la paternità di quest’ultimo sia fuori discussione da oltre due secoli.2 Fra Rubens e Van Dyck esisteva un nesso di continuità “filiale” riscontrabile, ad esempio, nel comune apprezzamento per la scuola veneziana, in particolare per il genio di Tiziano. A detta di Vasari, “[Tiziano] non avendo più che diciotto anni, fece il ritratto d’un gentiluomo da Ca’ Barbarigo amico suo, che fu tenuto molto bello essendo la somiglianza della carnagione propria e naturale, e sì ben distinti i capelli l’uno dell’altro, che si conterebbono, come anco si farebbono i punti d’un giubbone di raso inargentato che fece in quell’opera”.3

Si avverte nella “carnagione propria e naturale” e negli indumenti dei soggetti di Tiziano una luce e una levigatezza che sembrano emanare dalla cute e dalle stoffe reali. Nei suoi viaggi in Italia e in Spagna, Rubens copia a più riprese i dipinti di Tiziano. Quando Van Dyck intraprende a sua volta viaggi iniziatici in Inghilterra e in Italia, Rubens gli consegna lettere commendatizie ove definisce l’apprendista “il miglior mio discepolo”.4 Alla fine del 1621 Van Dyck si trova in Italia, dove dedica molto tempo a studiare e copiare il maestro del suo maestro: Tiziano.

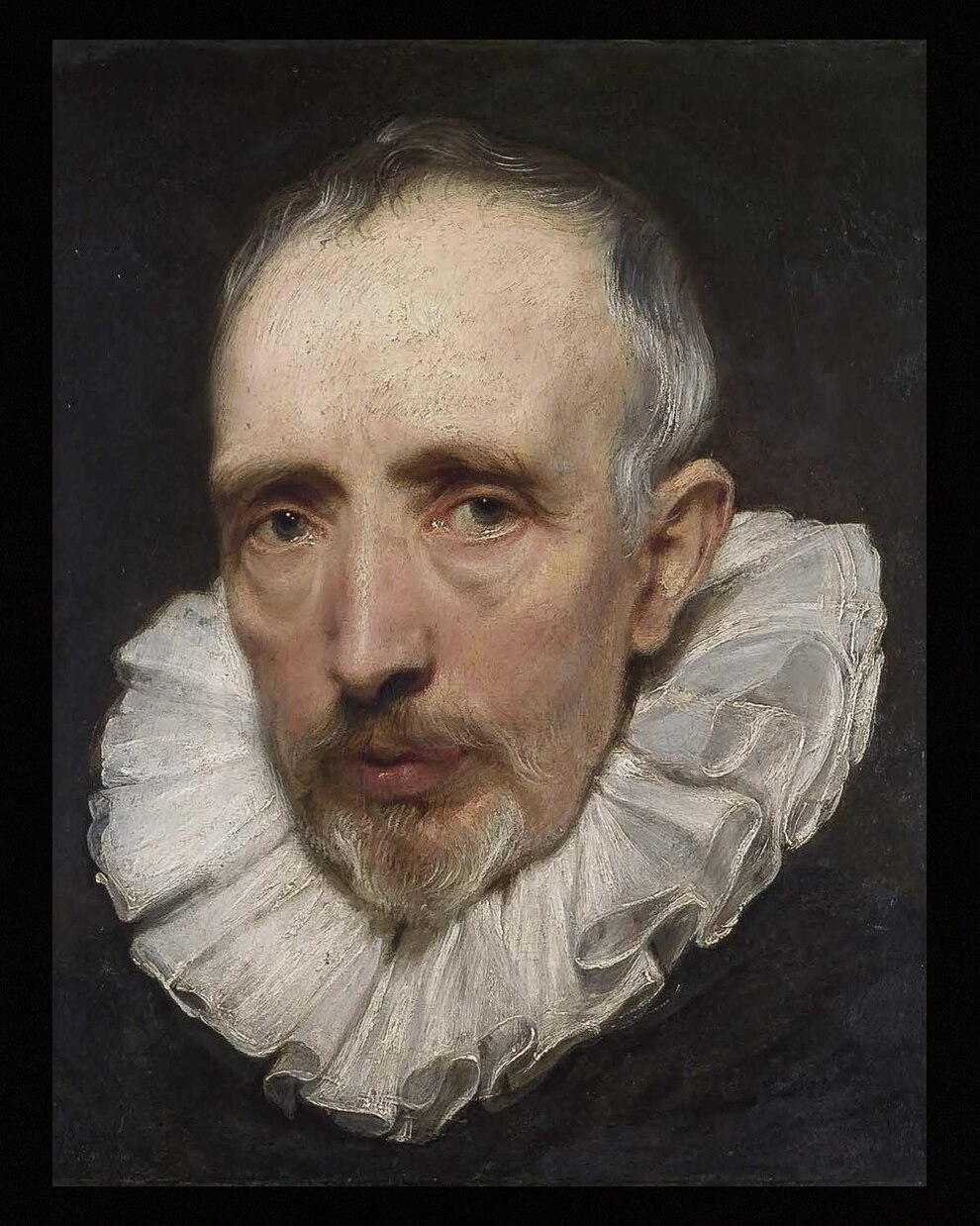

Tornando a colui che mi stregò con lo sguardo quando ne vidi l’immagine per la prima volta, la didascalia della National Gallery stabilisce che il dipinto fu eseguito attorno al 1620, quando Van Dyck, poco più che ventenne, non aveva ancora intrapreso il viaggio in Italia e tanto meno lo studio dei ritratti di Tiziano… anche se non è da escludere che l’attrazione per il grande maestro fosse sorta in lui ancor prima di averne visto le opere con i propri occhi e forse non è impensabile che la pennellata e la luce di Tiziano siano entrate nella sua immaginazione e nel suo stile attraverso gli occhi di Rubens. Tuttavia la luminosità e la “carnagione propria e naturale” del ritratto in esame, il fatto che in esso sembrino “sì ben distinti i capelli l’uno dell’altro, che si conterebbono” e soprattutto la sensazione che il volto più che disegnato sia stato dipinto con colori vivi, m’inducono a pensare che l’effigie possa essere posteriore al viaggio italiano di Van Dyck e dunque allo studio diretto di Tiziano e della scuola veneziana. Una supposizione, la mia, motivata non solo da considerazioni stilistiche riguardanti il pittore ma anche da certi caratteri del soggetto, quali l’età, la stanchezza e lo sguardo. Datare il quadro non è facile, pur tuttavia vi è accordo quasi unanime che vada collocato fra il 1619 e il 1621. Come rilevato da Alsteens e Eaker5 molti ritratti giovanili di Van Dyck posseggono una strana “italianate quality”, ancor più inspiegabile data la scarsa presenza di opere di scuola veneziana nelle collezioni di Anversa nel primo Seicento. Ciò ha indotto i due studiosi a supporre, come già accennato, che Van Dyck abbia mutuato il tocco veneziano da Rubens… anche se, nel caso specifico del ritratto di Van der Geest, tale supposizione non è del tutto convincente. Nelle Icones Principum Virorum, la raccolta di ritratti incisi avviata da Van Dyck nel 1627 di ritorno dal viaggio in Italia, figura anche Van der Geest. Nella calcografia, questi dimostra la medesima età che nel ritratto a olio, correlazione che attesta la derivazione dell’incisione dal dipinto o dai relativi studi preparatori.

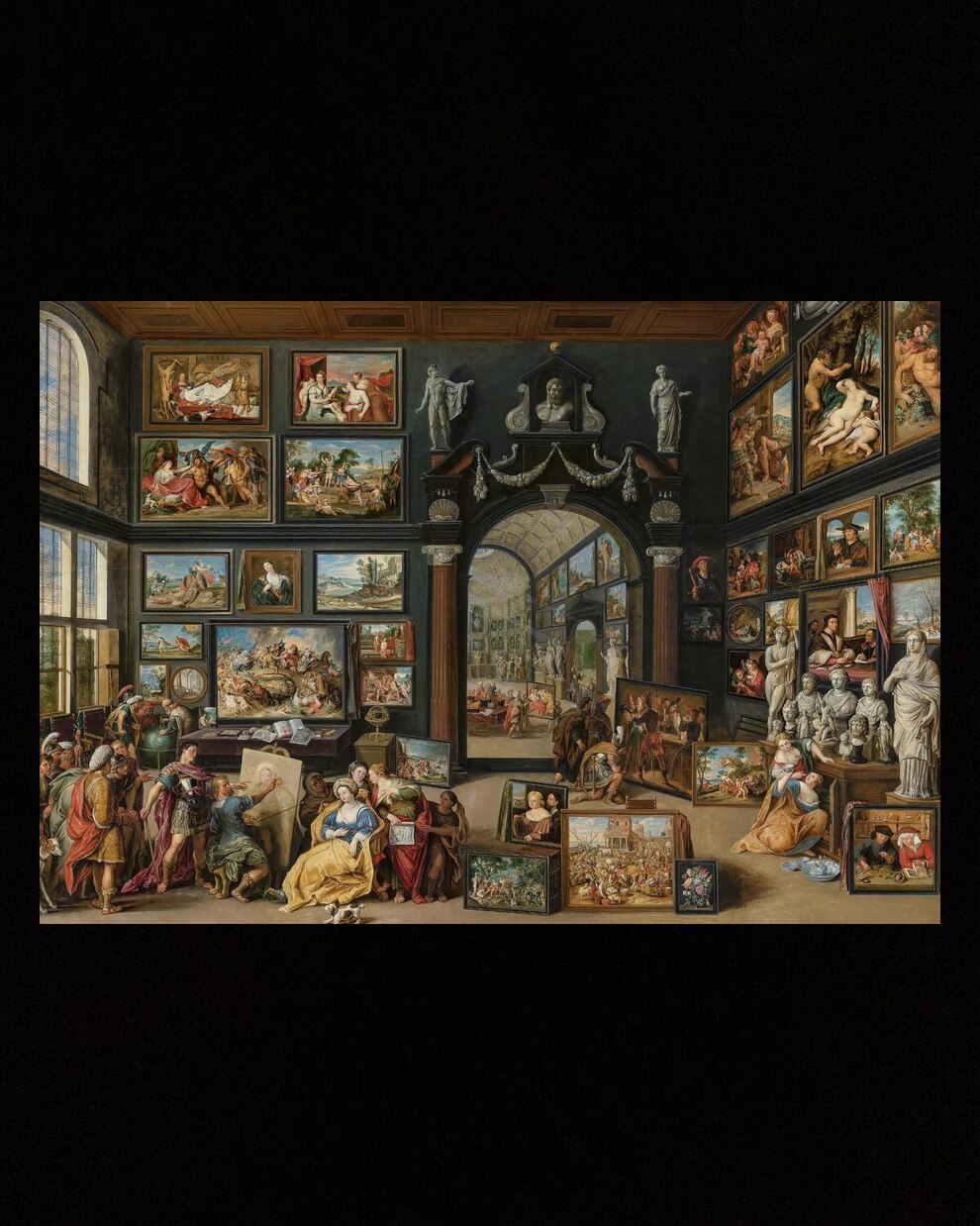

Sulla data di nascita di Van der Geest vi è completa discordanza. La National Gallery sostiene che nacque nel 1555, per cui alla data del ritratto avrebbe avuto 65 anni. Un’altra fonte autorevole, la Rubenshuis di Anversa, afferma che venne al mondo nel 1577. Altre voci riportano la data del 1575. Invece sulla data di morte non esistono dubbi: 10 marzo 1638. Esiste un terzo ritratto di Van der Geest – ne ho scovato solo tre eseguiti durante la sua vita –, un po’ più piccolo e dello stesso periodo, ove il collezionista appare in primo piano all’interno di una delle più celebri Kunstkammern fiamminghe del primo Seicento (epoca in cui divennero di gran moda). Mi riferisco al notissimo quadro di Willem van Haecht “La galleria di Cornelis van der Geest”, olio su tavola firmato e datato 1628, conservato nella Rubenshuis di Anversa. Willem van Haecht fu curatore e restauratore della raccolta di Van der Geest e dal 1626 in avanti abitò presso quest’ultimo. Ambedue appartenevano alla Confraternita per Scapoli istituita ad Anversa dai gesuiti.

Osservando attentamente il personaggio tratteggiato da Van Haecht, non si direbbe affatto un settantatreenne, età che avrebbe avuto nel 1628 se fosse nato nel 1555. Il suo volto è senza dubbio rassomigliante a quello dipinto da Van Dyck, ma appare più giovane. Se fosse nato non nel 1555 (come si legge nella didascalia della National Gallery) bensì nel 1575 o 1577 (a detta della Rubenshuis etc.) Van der Geest avrebbe avuto poco più di cinquant’anni, ed è questa per l’appunto l’età che a mio avviso dimostra nella Galleria. Ovviamente esiste la possibilità che Van Haech abbia voluto ingraziarsi l’amico e committente “ringiovanendolo”. Il rapporto fra i due era così stretto che il pittore lasciò in eredità a Van der Geest i suoi quadri più pregiati. Né va trascurato il fatto che la Galleria non è affatto un’opera dipinta dal vero. Le invenzioni di Van Haech riguardano molti degli aspetti del quadro, in particolare quelli allegorici, senza contare le incongruenze cronologiche (la visita della coppia arciducale avvenne nel 1615). Tutto nella Galleria rimanda ad una composizione “di maniera”, ivi inclusa la funzione gratulatoria, ed è per questo che sulla fisionomia di Van der Geest non è il caso di giurare.

La presenza di Rubens fra i visitatori illustri della Galleria come pure il suo atteggiamento deferente nei confronti di Van der Geest danno luogo, seppure indirettamente, a ulteriori perplessità. Se il ritratto della National Gallery risalisse effettivamente al 1620, suonerebbe strano che il sommo collezionista l’avesse commissionato alla più giovane delle promesse di Anversa, appena ventenne, piuttosto che all’amico Rubens, cioè all’artista che aiutò e protesse per tutta la vita, facendogli ottenere numerosi e cospicui incarichi. Tuttavia, fra le opere accertate di Rubens non compare alcun ritratto di Van der Geest, e tanto meno affiorano menzioni nelle liste dei quadri perduti.

Riguardo all’età di Van der Geest, all’epoca in cui posò per Van Dyck – assumendo come data il 1620 –, poteva avere 65 o 45 anni, a seconda che fosse nato nel 1555 o nel 1575. Io ritengo più probabile la prima eventualità. Oltre ad un’apparenza genericamente attempata si percepisce nell’espressione del collezionista un’aria malinconica, come di commiato, che non è certo di persona nel pieno della maturità. Non sussisterebbero dubbi se Van der Geest fosse nato nel 1555 ma più d’uno se fosse venuto al mondo vent’anni più tardi, vista l’età avanzata che dimostra. Ma, mi domando, non sarebbe stato logico che l’ormai vecchio mecenate avesse commissionato il ritratto a Rubens piuttosto che a Van Dyck (tanto più che attorno al 1620 il maestro di Siegen era in piena attività e risiedeva ad Anversa)?

E qui azzardo una supposizione spericolata. Rubens si assentò più volte da Anversa, in certi casi per più di un anno. Quando? Precisamente quando Van Dyck, di ritorno dall’Italia, vi si ristabilì nuovamente. Vi si trattenne per cinque anni di seguito, dal 1627 al 1632, quasi ad occupare il vuoto lasciato dal suo celebre mentore. In altre parole la presenza di Van Dyck ad Anversa coincide con l’assenza di Rubens, il quale, proprio in quel periodo, rivestì un importante ruolo diplomatico. Il grande maestro, che com’è noto aveva contatti e amicizie in tutte le corti europee, si mosse infatti da una capitale all’altra per caldeggiare la cessazione delle ostilità fra protestanti e cattolici (ciò allo scopo di mettere fine alle guerre che stavano distruggendo Anversa e gran parte dei Paesi Bassi). Detto questo, mi chiedo – con buona pace degli studiosi – se non sarebbe il caso di rivedere la data di esecuzione del ritratto. A me sembra più verosimile che Van der Geest, ormai anziano, mosso dall’impossibilità di affidare l’incarico al più famoso degli artisti di Anversa e suo ottimo amico, lo commissionasse a Van Dyck appunto in quel lasso di tempo (1627-1632). Una congettura plausibile ma ahimè difficile per me da sostenere poiché sulla data del quadro sembra esserci totale accordo: nonostante il tocco italianeggiante, Van Dyck lo avrebbe dipinto “around 1620”, prima del viaggio in Italia. Resta dunque irrisolto l’anno di nascita di Van der Geest. Se quella giusta fosse il 1575 o 1577 il ritratto non potrebbe risalire al 1620, per la semplice ragione che l’effigiato non è sulla quarantina; per contro, prendendo per buono il 1555, sorgerebbero riserve (già espresse sopra) nei confronti del Van der Geest ritratto nella sua Galleria ove dimostra un’età nettamente inferiore ai 73 anni. Morale della favola: a Cesare ciò che è di Cesare e agli storici dell’arte ciò che è affar loro.

Ed è appunto per questo che vorrei tornare al momento in cui vidi il ritratto per la prima volta, quasi cinquant’anni fa, con l’inconsapevolezza di un diciannovenne. Allora non era la storia dell’arte a importarmi, e tanto meno le date, e ovviamente non avevo la benché minima nozione dell’influenza della scuola veneziana su Rubens e Van Dyck. Il mio sguardo ignaro era interessato ad altro: cercava di scoprire ciò che esprimeva e, allo stesso tempo, nascondeva la persona effigiata, ciò che su di essa si poteva fantasticare, inventare, ciò che se ne poteva dedurre; il tutto a partire dall’incontro dei colori, dalle luci e dalle ombreggiature, con il solo aiuto di un cartellino appiccicato alla parete di un grande museo. Nient’altro.

Osservando il ritratto di una persona a noi vicina siamo in grado di giudicare se, oltre a coglierne la somiglianza fisica, l’artista è riuscito ad afferrarne l’espressione intima, cioè il carattere. Per contro, se la persona effigiata ci è estranea, allora non rimane che dedurne l’indole (i gusti, i pensieri, i timori) dal ritratto in sé, a prescindere dalla sua maggiore o minore somiglianza. In altre parole, l’osservatore deve affidarsi agli occhi e ai pennelli dell'artista: la persona raffigurata ci diverrà familiare quasi come se la conoscessimo.

Le chiedo di usare meno aggettivi e più sostantivi, lei annuisce e prosegue: “Sa di essere vicino, per questo ha le labbra come se volesse dire ma non dice. Ha deluso e sa di aver deluso. Ha dedicato tempo alla cura della barba, ha il senso dell’apparenza, ma avverte un tonfo nel cuore; è molto solo; tutta la bellezza non è bastata. Ha dormito sempre poco, di notte ha dovuto riflettere, e ha sentito freddo, ecco, ne ha sentito talmente tanto che ha il pallore tipico di chi sta molto al freddo. Non un colore, è pallore. Ha un occhio molto lucido, come quando ti soffia il vento negli occhi e stai per lacrimare.” “Forse non è il vento”, le dico. Marina esita, poi aggiunge un’osservazione curiosa, che mi era sfuggita: “Ha messo sicuramente del profumo.” “Profumo? Come lo sai?" le chiedo. “Si vede dal contatto tra la barba e i pizzi. Lì c’è il profumo, guarda bene! È un profumo discreto, freddo, appena azzurro, tipo dopo barba dei nonni, una lozione”. “È acqua di Colonia allora”, le dico. “Proprio così, è una Colonia”. Poi tace. Insisto: “Qualcos’altro?”. Guarda, si lascia guardare, pensa. Conclude: “Se andassi avanti non farei altro che ripetere... Aspetta, un’ultima cosa: è volontariamente ambiguo.” Osserva Sciascia che “quando la verità fisiognomica è colta in espressività, cioè nel momento in cui più il soggetto esprime sé stesso, in cui la luce degli occhi e la piega delle labbra dice di sé quel che già conosciamo della sua vita, delle sue azioni, dei suoi pensieri, della sua opera, il ritratto si fa ancor più somigliante e cioè ancora più attendibile l’interpretazione”.6 Per contro, quando l’effigiato ci è ignoto, per conoscerlo non possiamo che avvalerci del ritratto. La fedeltà dei pennelli di Van Dyck è confermata dall’esistenza di altri ritratti di Van der Geest eseguiti in vita. Tuttavia, per sapere se l’artista ha colto “l’espressività” del soggetto, occorre appellarsi alla facoltà, tipicamente umana, di leggere la mente attraverso le sembianze e i gesti. Sebbene la forma del volto tenda alla simmetria (similmente agli emisferi cerebrali), questa e solo apparente. Per così dire, le due metà del viso esprimono aspetti diversi di una medesima personalità, cosa particolarmente evidente in chi, ad esempio, possiede occhi di diverso colore o grandezza. Nel ritratto di Van der Geest si nota una dualità, che Marina chiama “ambiguità”, di cui mi sono trovato a parlare con Efrain Kristal, il grande ispanista. Dualità che avevo già captato illo tempore, plasmandola in una poesia costruita sulla duplicità: mercante di successo e amante delle belle arti, da un lato l’uomo pratico, attratto dal denaro, dall’altro l’uomo immaginifico attratto dal bello. Secondo Kristal, l’espressione dei due lati del volto di Van der Geest rimanda a due tipi di sconforto e di stanchezza, mentre la bocca lascia trapelare un’energia assente negli occhi. lo penso che nelle fattezze del collezionista si rifletta la giustapposizione corpo/spirito, quasi una somatizzazione del dualismo platonico e cattolico dell’età della Controriforma. Tornando per un momento alla Kunstkammer di Van Haecht, sulla porta d’ingresso alla galleria si osserva un teschio, una colomba e il motto “vive l’esprit”, ove “esprit” allude al patronimico “Geest”, che in fiammingo significa “spirito”: nell’uomo dedito ad accumulare ricchezze materiali, lo spirito vive e trionfa attraverso la bellezza e l’arte.

Uno degli aspetti più sorprendenti e commoventi del ritratto di Van Dyck è che dalla bocca socchiusa di Van der Geest sembra uscire aria (l’alito, lo spirito), il respiro vivo. Nella poesia che all’epoca scrissi in tutta spontaneità, senza nulla sapere di dati e influenze, ignorando l’esistenza della Kunstkammer di Van Haecht e dei ritratti di Tiziano, credo di aver intuito e tradotto nelle parole immaginarie che attribuisco a Van der Geest, quella stessa dualità che ha incuriosito Kristal e che Marina ha captato d’acchito, avvicinandosi al ritratto con l’ingenuità di chi vuole guardare bene ed essere ben guardato. Prima di concludere questo scritto con gli annunciati versi del tempo che fu, vorrei riferirmi ad un’ultima perplessità suscitata dal ritratto in esame. La cornice che lo racchiude ha una particolarità. La fascia lignea inferiore è più alta di quella superiore e ciò perché alla cornice vera e propria è stata aggiunta una tavola in più, come se in un momento successivo un’altra mano avesse voluto ampliare il ritratto aggregando al volto e alla gorgiera altri elementi come le mani o parte di esse, apparentemente allo scopo di trasformarlo in un busto. La tavola nasconde tutto tranne un pollice disteso che sembra additare il viso. La cosa più curiosa di quel dito sgusciante è che mostra dei tocchi bianchi molto simili a quelli che contornano gli occhi del personaggio rendendoli particolarmente espressivi. Come se esistesse un rapporto metrico, una rima, fra lo sguardo e quel po’ che si vede della mano. Sarà vero che quell’aggiunta non è di Van Dyck? E se invece si dovesse a Van Haecht e fosse intesa a ingrandire l’immagine dell’amico e protettore? E se fosse stata un’idea dello stesso Van der Geest, desideroso di adeguare il proprio ritratto ai dettami del “mezzo busto”? Non ho risposte.

L’altra parte invisibile del ritratto è costituita dal rovescio della tavola. Non riporta firme né date né iscrizioni. Solo una specie di monogramma che sembra conformato dalle lettere MV, o forse unicamente W, magari la W di Willem; e al di sotto quelle che sembrano le orme di due manine malamente tracciate che aggiungono un tocco di mistero all’incanto di un ritratto che non smetterò mai e poi mai di ammirare.

Ecco da ultimo la poesia che composi da ragazzo, quand’ero ingenuo e intuitivo, subito dopo aver scoperto – e creduto di capire – quell’umanissimo personaggio che fu Cornelis van der Geest:

I suoi occhi sono vivi

di fronte a me

“Ricordami!” – mi dice.

È tiepido, respira.

Vedo quasi l’alito

uscirgli dalla bocca.

E quella bocca mi parla:

“Fui mercante di spezie

e mecenate d’artisti.

Al più talentuoso d’Anversa,

ventenne appena

e chiamato Van Dyck,

chiesi di ritrarre coi pennelli

il mio nordico sembiante.

Io ero quasi un vecchio.

Le gote flaccide

la pelle assottigliata

per le troppe notti

mal dormite;

i capelli ingrigiti,

radi e fragili.

Avevo un’aria malsana

uno spento pallore

e un’ascetica magrezza

né frutto di digiuno

né di malattia,

bensì delle ore e i giorni,

i mesi e gli anni,

i lustri ed i decenni,

il tempo senza scampo;

ma sfoggiavo

quell’autunno appassito

a testa alta.

Sapevo che di me

sarebbe rimasto solo questo quadro.

Per questo dico, guardami!

son io,

colui che ha speso una fortuna

per l’arte e per le arti”.

E io ti guardo

Cornelis van der Geest.

Già sai che il commercio e il denaro

non faranno di te un immortale

ma il ritratto sì.

Mai ho visto uno sguardo

reso meglio del tuo.

Lacrime spuntano dai tuoi occhi

e anche dai miei.

Piango con te,

Cornelis van der Geest.

Héctor Abad Faciolince

traduzione di Giorgio Antei

BIBLIOGRAFIA

- Di questa galleria, ancorché senz’altro idealizzata, si conoscono almeno tre versioni, tutte di mano di Willem van Haecht. Paracelso nella Galleria di Cornelis van der Geest, oltre alle due che compaiono in queste pagine, La Galleria di Cornelis van der Geest e Apelle che dipinge Campaspe.

- Johann David Passavant in Kunstreise durch England und Belgien, 1833, ritiene che il ritratto sia opera di entrambi i pittori: il viso di mano di Rubens, il collare dell’allievo Van Dyck.

- Giorgio Vasari, Vite…, Milano, pag. 616.

- Rubens, lettera a Sir Dudley Carleton, 1618. Cfr. Ruth Saunders Magurn, ed., The Letters of Peter Paul Rubens, Cambridge, 1955; Max Rooses, Charles Ruelens, ed., Correspondance de Rubens et documents épistolaires concernant sa vie et ses œuvres, Antwerp, 1887-1909.

- Stijn Alsteens, Adam Eaker, Van Dyck, The anatomy of Portraiture, New Haven, 2016, p. 57.

- Leonardo Sciascia, Cruciverba, Torino, Einaudi, 1983.